新企画 『アートテラー格付けチェック』。

本家の格付けチェックでは、

一流品かそうでないいかを見極める問題にチャレンジしますが。

この 『アートテラー格付けチェック』 では、

アートと関わり深い品かそうでないかを見極める問題に挑みます。

アートテラーならわかって当然 (?) の問題ばかり。

果たして、僕は何流のアートテラーなのか?!

ワインにはまったく詳しくないものの、

アートテラーとしての感性 (?) のおかげで、まさかの2問連続正解。

その結果に自分が一番ビックリしていますが、

ここまで来たら、一流のままでチェックを終えたいところです。

さて、そんな僕が挑む本日最後のチェックがこちら。

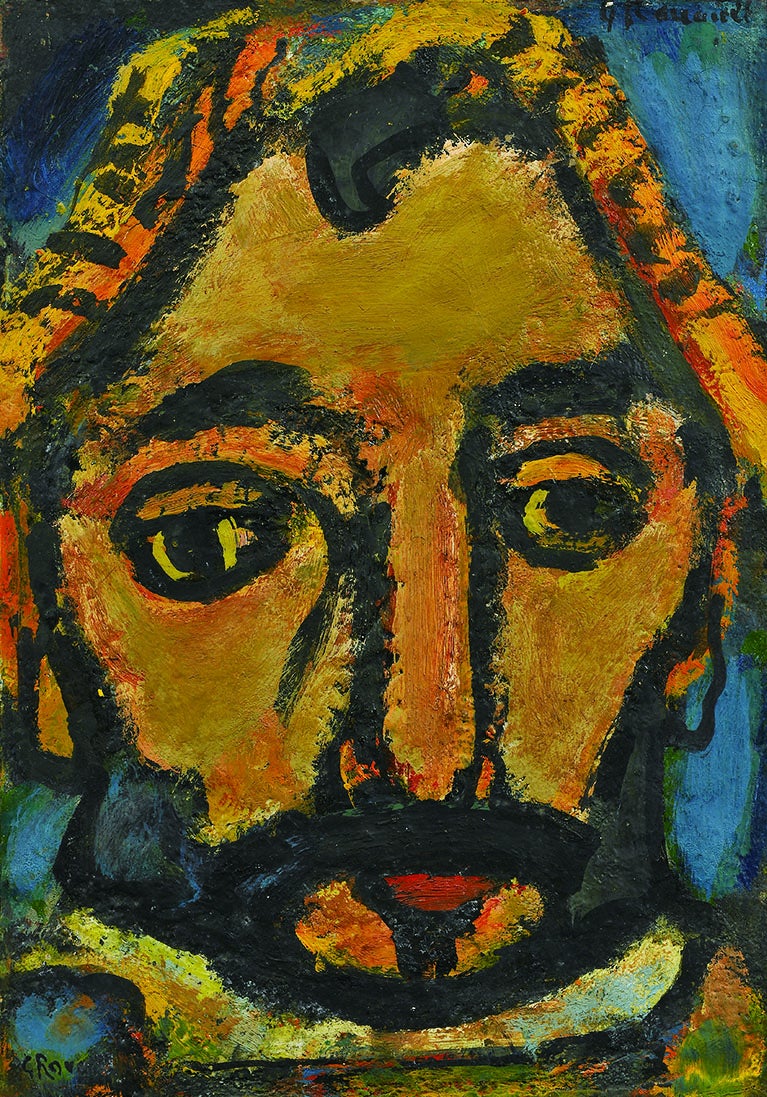

今回用意したのは、横山大観が終生愛飲したという日本酒。

富士大観 純米大吟醸。

1本、3025円です。

この日本酒を作っているのは、茨城県日立市にある創業1869年の森島酒造。

その4代目社長と茨城県出身の横山大観は深い交友があったそうです。

なお、大観という名前は、横山大観自身が命名したもの。

揮毫も横山大観自身がしたのだとか。

そして、もう一つは、高知県のとある酒蔵が作った日本酒。

こちらも純米大吟醸。

1本、1700円です。

ということで、この2つを飲み比べ、

横山大観と関わりの深い日本酒のほうを当てたいと思います。

日本酒はワインより飲み慣れているので、

今回の問題の中では当てられる自信が一番あります。

では、まずはAの日本酒を1口。

「美味っ!!!」

続いて、Bの日本酒を一口。

「・・・・・うん。まぁ、美味しいけども」

美味しいのは、圧倒的にAでした。

口に含んだ瞬間に世界が広がると言いましょうか。

大観の作品のようなスケールの大きさを感じる日本酒といったところ。

それに対して、Bは実にオーソドックスな味わいでいた。

展覧会でいうと、決してメインを張る作品でなく、

会場を埋めるための、その他大勢の作品といった印象です。

素直に考えたら、Aなのですが。

一つ気になったのは、Aのフルーティーさ。

大観の作風とは、ちょっとイメージが異なるような。

とここでふと思い出したのですが、

確か、大観は毎日のカロリーを日本酒で摂っていたはず。

AとB、どちらの日本酒が毎日飲みたいかと言われたら、

オーソドックスで何の料理にも合いそうなBのような気がしました。

ということで、Bに賭けます。

運命の分かれ道。結果発表。

正解は・・・・・・・・

Aでした。

なぜ、素直に美味しいほうを選ばなかったのだろう・・・・・・。

アートテラーとしての余計な知識が完全にあだとなりました。

一流ではなく、普通のアートテラーですが、

皆さま、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

1位を目指して、ランキングに挑戦中。

下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!