永谷園のお茶づけ海苔に封入されている東海道五十三次カード。

全55枚揃えるには、何日かかるのか?

アートテラー・とに~が体を張って検証する企画。

それが・・・・・

5月17日。

皆様、今日が何の日かご存知でしょうか?

正解は、お茶漬の日。

本日5月17日は、永谷園の創業者・永谷嘉男の先祖にあたり、

江戸時代にお茶の製法を発明し、煎茶の創始者とされる永谷宗七郎 (宗円) の命日なのだとか。

そんな永谷宗七郎の偉業をたたえて制定されたのが、お茶漬けの日です。

ちなみに、僕にとっては、毎日がお茶漬けの日。

今日に限らず、もはや半年以上、来る日も来る日もお茶漬けを食べ続けています。

55枚集め終えたその日を、真のお茶漬けの日に制定しよう思います。

さて、46袋目。

《東海道五十三次之内 袋井 出茶屋ノ図》 が出ました。

江戸から数えても、京都から数えても、ちょうど27番目の袋井宿。

まさに、折り返し地点です。

描かれているのは、出茶屋と呼ばれる簡素な茶屋。

この時代から、やかんの形は完成されているのですね。

お湯の沸かし方が、アウトドアスタイル。

続く47袋目から出てきたのは、

《東海道五十三次之内 亀山 雪晴》 でした。

世界の亀山と呼ばれる前、江戸時代の亀山が描かれています。

雪道&急勾配。

参勤交代のメンバーを襲う過酷な試練!

そんな彼らの道の先にあるのは、亀山城の京口門です。

さて、こちらの京口門、あまりに壮麗なため、

「亀山に過ぎたるもの」 と言われていたのだとか。

大きなお世話。

48袋目から出てきたのは、

《東海道五十三次之内 小田原 酒匂川》 です。

広重お得意の引きの絵。

ドローン的視点の絵です。

酒匂川をちょうど渡っているのは、大名の大きな駕籠。

確認できるだけでも、10人の人足が担いでいます。

大きさ、どんだけ?

画面奥に見える箱根山のポリゴン感も気になります。

49袋目に入っていたのは、《東海道五十三次之内 宮 熱田神事》。

宮宿。別名、熱田宿。

東海道最大の宿場町です。

描かれているのは、熱田神宮の神事 「馬の塔」。

夜に馬を駆けさせ、その速さで、その年の豊作などを占ったのだとか。

パッと見たときは、当時の暴走族か何かかと思いました。

チームで同じ衣装を着てるし。

と、45袋目から49袋目まで、なんと奇跡の5連勝。

このまま波に乗れるかと期待してしまいましたが・・・

お茶漬け生活は、そんなに甘くないのです!

打って変わって、50袋目から56袋目までの7袋のうち、新出だったカードは、たったの1枚。

丸みを帯びたフォルムの高麗山が特徴的な、

《東海道五十三次之内 平塚 縄手道》 だけでした。

あとは、すべてダブり。

ダブった場合は、ばっさりダイジェストでお届け。

お茶漬け生活は、そんなに甘くないのです (泣)

このまま停滞した日々が続くのかと思われた57袋目。

明らかに見慣れない絵柄のカードが出てきました。

馬がいっぱい。

《東海道五十三次之内 池鯉鮒 首夏馬市》 です。

池に鯉に鮒と書いて、“ちりゅう” 。

現在の知立市です。

馬の産地なのかと思いきや、毎年4月25日から5月5日にかけて、

全国から400~500頭の馬が集まる大々的な馬市が開かれていたとのこと。

今でいう、モーターショーですね。

時期も、ゴールデンウィークですし。

そして、58袋目。

ついに、あのカードが登場したのです!

《東海道五十三次之内 京師 三条大橋》。

長かった東海道の旅のゴール地点です。

・・・・・・・って、すいません。

感動の曲を流して、ゴールしたことにしようとしちゃいました。

東海道の旅はゴールでも、お茶漬け生活のゴールではありません。

僕の旅は、まだまだ続くのです。。。

ゴールまで、あと18枚。

さてさて、最後は、恒例のお茶づけレシピのコーナーです。

先日、名古屋からアートツアーに参加してくださったTさんより、

「お茶づけに合うと思います!」 と、こちらの差し入れを頂きました。

ご飯にかける飛騨牛ハンバ具ーです。

(ハンバー具でなく、ハンバ具ー)

美味しいに決まってると思いながら、お茶づけにかけてみたところ・・・

本当に美味しかったです!!

Tさん、ありがとうございます。

と、そんなハンバ具ーなお茶づけを食べている時に、パッと閃くものがありました。

「・・・ということは、逆にイケるんじゃない?!」

まずは、お茶づけ海苔から、あられだけを丁寧に取り出します。

1杯分にあたり、あられは平均して約50個入っています。

だいたい8杯分のあられがあれば、良いでしょう。

(あられを取り出したお茶づけは、あられ無しで美味しく頂きました)

そして、あられを豆乳に浸して、柔らかくしておきます。

お次に、柔らかくなったあられと、ひき肉と卵、

みじん切りの玉ねぎ (レンジで温めてから、冷ましておきます) をボールに入れます。

もう、何を作るかおわかりですね?

普通は、ここに塩やコショウ、ナツメグなどを入れるところですが。

味付けは、わさび茶づけだけでオッケーです。(ひき肉300gに対して、2杯分がベスト)

そしたら、粘りが出るまでよく捏ねて、成形。

フライパンに投入します。

両面をこんがりと焼いて、中までちゃんと火を通せば、

わさび茶づけハンバーグの完成です。

肉に味はしっかりと付いているので、ソースは必要ありません。

そのままお召し上がりください。

肉とわさびの風味がベストマッチ。

お茶づけの魔術師、渾身の逸品です。

たぶん、梅干し茶づけを使っても美味しいでしょう♪

・・・・・・・って、僕は一体何の記事を書いてるんだ?!

『お茶づけの魔術師』 って何なんだ?!

1位を目指して、ランキングに挑戦中!(現在8位です )

)

下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!

アートテラー的お茶漬け生活 ~その捌~

よみがえる画家-板倉鼎・須美子展

こちらは、昭和初年にパリで活躍した洋画家、板倉鼎・須美子夫妻にスポットを当てた展覧会です。

“よみがえる” と言っても、実際にゾンビのように蘇ったわけではなく。

2015年に松戸市立博物館で回顧展が開催されたのをきっかけに、

没後、長らく忘れ去られていた2人の画家が再注目されている、というようなニュアンスです。

では、どんな画家だったのか、それぞれ簡単にご紹介いたしましょう。

板倉鼎 《自画像》 1924年 松戸市教育委員会蔵

こちらの韓流スターのような甘いマスクのイケメンが、板倉鼎です。

東京美術学校 (現・東京芸術大学) 西洋画科に入学し、岡田三郎助に指導を受けました。

卒業の翌年に須美子と結婚。

さらに、その翌年に、須美子とともにパリ留学へ。

パリではロジェ・ビシエールに師事し、画風が大きく変化します。

着実にキャリアを積み将来を嘱望されるも、帰国を目前にした昭和4年に敗血症で客死。

28歳の若さでした。

一方、こちらのYOKO FUCHIGAMI (ロバート秋山のキャラクター) みたいな髪型なのが、板倉須美子です。

板倉鼎 《赤衣の女》 1929年 松戸市教育委員会蔵

ロシア文学者・昇曙夢 (のぼりしょむ) の長女。

文化学院創立と共に入学し、あの山田耕筰に音楽を学んだそうです。

大学を中退後、17歳で板倉鼎と結婚しました。

鼎の手ほどきで油絵を始めたところ、なんと、その年のサロン・ドートンヌに初入選。

さらには、出産・育児など多忙な中で制作を続け、翌年にもサロン・ドートンヌで入選しました。

順風満帆な人生かに思えましたが、鼎と同じ時期に幼い次女をパリで亡くし、失意の帰国。

その後も不幸は続き、長女も病死。

再起を図り、有島生馬に改めて絵画指導を受けるも、

結核を発症し、25歳という若さでこの世を去りました。

ちなみに、そんな板倉夫婦の媒酌人を務めたのは、あの与謝野寛・晶子夫妻なのだとか。

むしろ、これまで知られていなかったのが不思議なくらいにトピック満載の芸術家夫婦です。

作品としての印象は、板倉鼎はどことなくマティス風。

板倉鼎 《金魚》 1928年 松戸市教育委員会蔵

板倉須美子は、グランマ・モーゼスとアンリ・ルソーを足して2で割った風です。

板倉須美子 《午後 ベル・ホノルル 12》 1927-28年 松戸市教育委員会蔵

個人的には、板倉鼎の人物画に関しては、パリに留学する前のほうが好きでした。

板倉鼎 《木影》 1922年 松戸市教育委員会蔵

パリに行ってから、文字通り、人が変わってしまったようです。

板倉鼎 《黒椅子による女》 1928年 松戸市教育委員会蔵

なんだか全体的にカクカクしています。

腕が妙に長いです。

腕と脇に開いた謎のスペースが気になります。

総じて、不安感が漂う絵です。

ちなみに、今回一番印象に残ったのは、《画家の像》 という一枚。

板倉鼎 《画家の像》 1928年 松戸市教育委員会蔵

はじめは、“他の絵ほど、不安感が漂っていないなぁ!” と思ったのですが。

よく見ると、パレットの持ち方が変です。

手首、ねじれてない?

感情を失った表情でこっちを見つめてくる須美子。

ホラーです。

1位を目指して、ランキングに挑戦中!(現在8位です

)

)下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!

Alan Chan「HELLO GINZA!」

香港出身の世界的なインテリアデザイナーAlan Chanによる 『銀座』 をテーマにした展覧会です。

僕には、あまりピンと来ませんでしたが。

Alan Chanにとって、銀座のイメージは、ゼブラクロス (横断歩道) だそうで。

会場の床一面に、反射材で作られたゼブラクロスが敷かれていました。

精神年齢が小学生に近いので、つい白い部分の上だけを歩きたくなってしまいます。

そういう意味では、移動しにくい展覧会でした (←お前だけだよ!)。

横断歩道の奥には、彼が銀座で撮影したという何千枚もの写真の一部が飾られています。

ん?よーく眺めてみると、真ん中の文字が何かの言葉になっているようですね。

銀・座・万・華・鏡・わ・-・る・ド??

銀座万華鏡ワールド!!

そう。

今回の展覧会の目玉は、壁一面を使った映像インスタレーション作品。

まるで万華鏡を覗き込んだかのような幻想的なビジョンが、プロジェクターで映し出されています。

さてさて、普通に美しく見えますが。

素材は、すべて銀座の写真です。

例えば、こちら↓

実は、その正体は、夜の銀座に燦燦と輝く丸源のネオンサインです。

昭和レトロなあのネオンサインが、ライゾマティクスっぽく大変身。

銀座万華鏡ワールド、恐るべしです。

ちなみに、巨大映像作品だけでなく、小さな平面の万華鏡作品も。

近づいてみると、ほらこの通り。

たくさんの銀座の光景で出来上がっているのがわかります。

作品数は、そんなに多くはなかったですが。

普段、見慣れた銀座が、新鮮に感じられる良質の展覧会でした。

銀座に立ち寄った際には、是非、こちらの展覧会にも。

1位を目指して、ランキングに挑戦中!(現在8位です

)

)下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!

第百四十一話 国宝ハンター、運転する!

NZのKHをHTしているKHT。

(日本全国の国宝をハンティングしている国宝ハンター・とに~)

初のOIKでUKMBをHT!

(初の大分県で臼杵磨崖仏をハンティング!)

そして、OIKでのYA。

(そして、大分県での夜が明けた。)

大分2日目。

本日は、『U.S.A.』 を目指します。

・・・・・と言っても、アメリカではなく、

大分県の北部、国東半島の付け根に位置するU.S.A (=宇佐) のほうです。

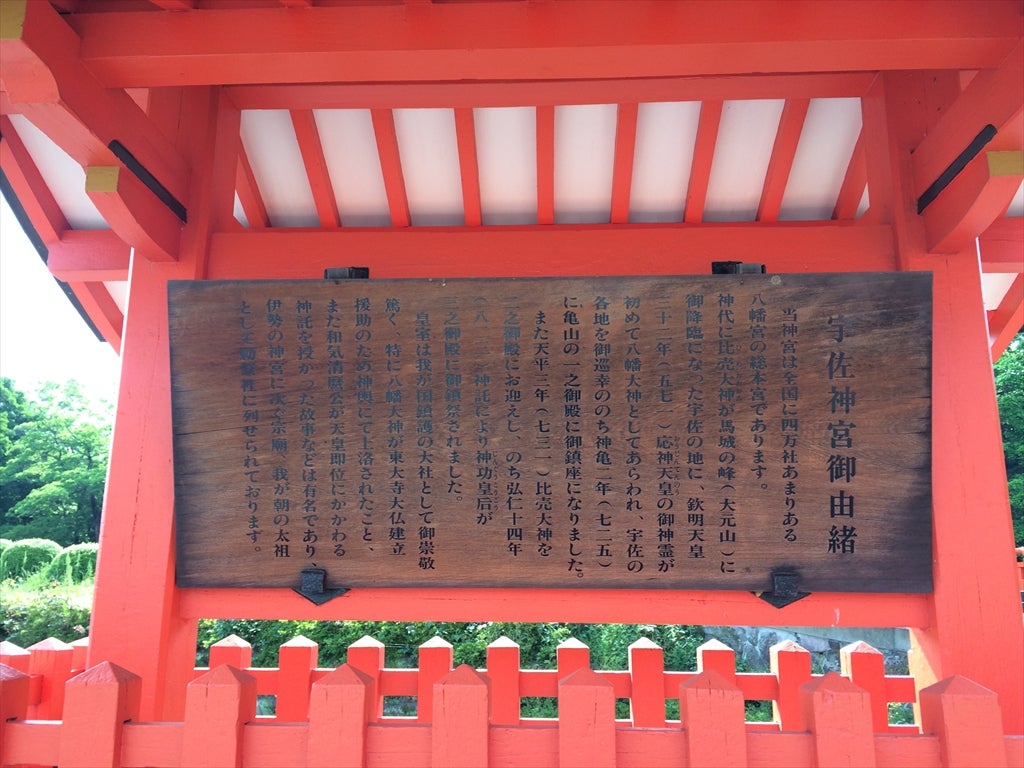

この街には、年間で150万人、正月3が日だけでも40万人が訪れるという神社があります。

それは、宇佐神宮。

全国に4万社あまりある八幡様の総本宮です。

どれだけ多くの人が参拝にいらっしゃるのか。

手水舎の大きさを見れば、納得です。

さて、国宝に指定されているのは、《宇佐神宮本殿》 (ジャンル:建造物) 。

でも、拝殿が邪魔で (?) 、肝心の本殿はよく見えず。

こうやって覗き込むように見るしかありません。

建築様式としては、八幡造。

ざっくり言えば、切妻屋根の建物が前後に2つ連結している形です。

なので、真横から見ると、屋根がM字になっています。

ちなみに、宇佐神宮の参拝方法は、

普通の神社と違い、「二礼・四拍手・一礼」 というスタイル。

宇佐神宮の公式サイドも、理由はよくわかっていないようです。

とりあえず、戸惑いながらも、二拍手余分に叩いてきました。

参拝を終え、帰ろうとしたところ、

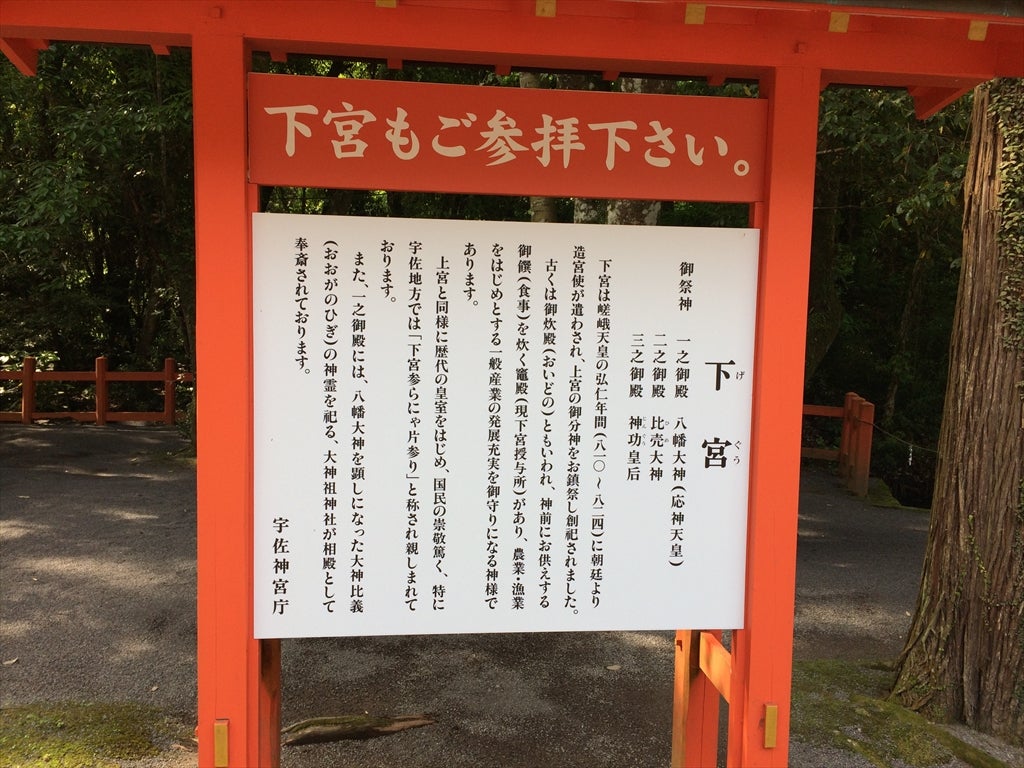

本殿 (上宮) だけでなく、下宮も参拝すべし的な案内がありました。

なんでも、「下宮参らにゃ片参り」 とのこと。

そこまで言われたら、仕方がないので、

渋々ながら、国宝でも何でもない下宮も参拝することに。

お賽銭×2。

さすが、U.S.Aの神宮。

資本主義が徹底しています (←?)

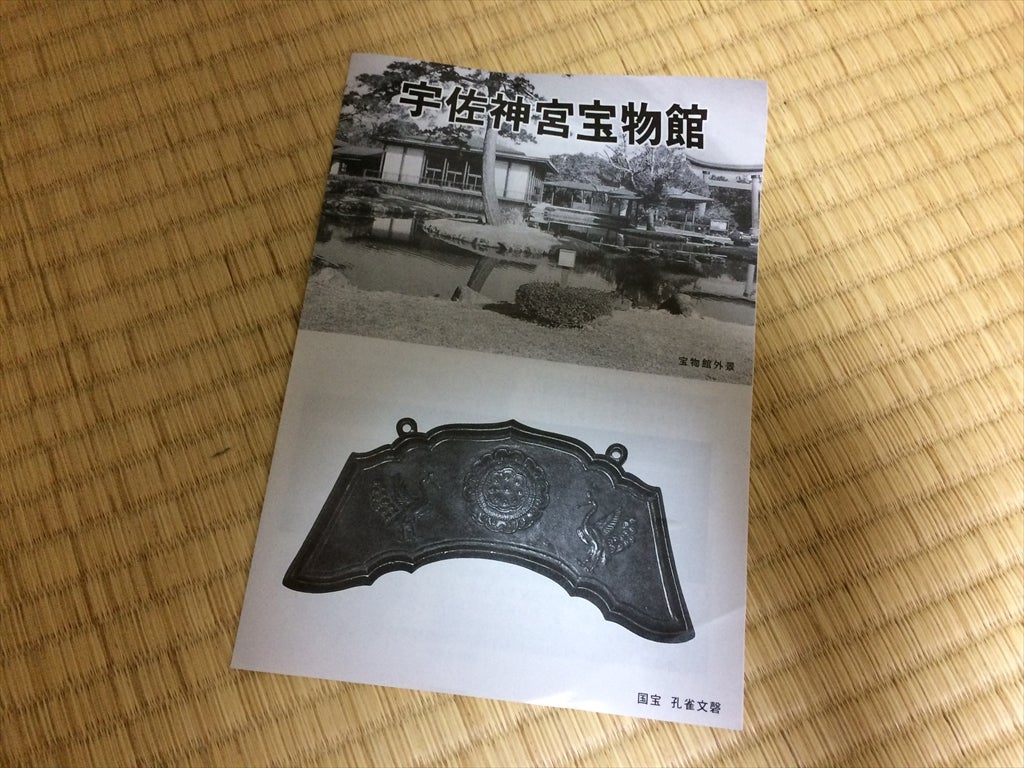

さて、上宮と下宮をW参拝した後は、宇佐神宮宝物館へ。

こちらでハンティングしたのは、

《孔雀文磬〈弥勒寺金銅承元三季八月五日奉鋳法印祐清在銘〉》 (ジャンル:工芸品) です。

孔雀文磬と言えば、昨年、中尊寺でも国宝のものを観ていますが。

それと比べて、宇佐神宮宝物館にあったものは、かなり反っていました。

尻ポケットにクレジットカードを入れていたら、なっちゃう感じの反り具合。

プレスできるものならプレスしたいものです。

お次は、宇佐神宮から車で40分ほどの位置にある富貴寺へとやってきました。

お目当ての 《富貴寺大堂》 (ジャンル:建造物)は、九州に現存する最古の木造建造物。

しかも、平等院鳳凰堂と中尊寺金色堂と並んで、日本三大阿弥陀堂の一つに数えられているそうな。

これは期待が高まります!

きっと感動的な国宝建造物が、この仁王門の先に待っているに違いありません。

いざ、ご対面!!

・・・・・・・えっ、あっ、うぅ、これなの??

想像していた何倍も地味でした。

日本三大なんちゃらのはずでは?

でも、よく考えたら、トリオのすべてがスターというわけではないですからね。

シブがき隊でいうところのふっくん、

たのきんトリオでいうところのよっちゃんのポジションです。

まぁ、仁王門のあたりから、こんな予感はしていました。

針すなおが描いた田村正和みたいな仁王像があるところに、

平等院鳳凰堂や中尊寺金色堂クラスの豪華絢爛な建造物が建っているわけがないのです。

ただ、“日本三大なんちゃら” という看板を切り離して観てみると・・・

味があっていぶし銀で、これはこれでいいかもと思える建物でした。

注意書きの看板も、風合いがいい感じです。

ちなみに、富貴寺とググってみると、

「富貴寺 福山雅治」 という検索ワードがヒットしました。

調べてみると、どうやらアサヒスーパードライのCMの舞台になった模様。

同じようにスーパードライを飲みたかったですが、車なので、もちろん諦めました。

もし次回来る時があれば、車以外で。

今現在の国宝ハンティング数 896/1108

1位を目指して、ランキングに挑戦中!(現在7位です

)

)下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!

中村彝 生誕130年記念~芸術家たちの絆展~

それを記念して、現在、中村屋サロンでは、

“中村彝 生誕130年記念~芸術家たちの絆展~” が開催されています。

パトロンである新宿中村屋の創業者夫妻の長女・俊子を描いた 《小女》 や、

中村彝 《小女》 1914年 株式会社中村屋蔵

どことなく野間口徹 (もしくは鶴見慎吾) に似ている気がする 《麦藁帽子の自画像》 など、

中村彝 《麦藁帽子の自画像》 1911年 株式会社中村屋蔵

中村彝の作品ももちろん紹介されていましたが。

中村彝をモデルにした堀進二の彫刻作品や、

堀進二 《中村彝氏像》 制作年不詳 株式会社中村屋蔵

中村彝の生涯の友であった中原悌二郎の彫刻作品、

中原悌二郎 《若きカフカス人》 1919年 公益財団法人 碌山美術館蔵

中村彝に師事した宮芳平の作品など、

宮芳平 《ガウンをまとった女》 1915年 安曇野市豊科近代美術館蔵

むしろ中村彝と親交が深かった、

絆が強かったメンバーの作品のほうが多く紹介されていました。

『アメトーーク』 で言えば (←?)、「中村彝大好き芸人」 の回みたいな感じの展覧会です。

個人的に気になった作品は、

叔父の幼馴染である中村彝を尊敬し、生涯師事した鈴木良三の 《荒海》 という作品。

鈴木良三 《荒海》 制作年不詳 株式会社中村屋蔵

荒れてる海以上に、タッチが荒々しく。

一見すると、海景というよりも、抽象画のような印象です。

でも、しばらく眺めていると、ちゃんと波の音が聞こえてきました (←もちろん脳内で)。

あと、「東映」 の文字が浮かんできました (←もちろん脳内で)。

それから、曽宮一念の 《妹の像》 という作品もある意味で印象的な一枚。

曽宮一念 《妹の像》 1924年 常葉美術館蔵

「テンション、低っ!!」

完全に心ここにあらず、です。

何か嫌なことでもあったのでしょうか?

「ちょっと今田耕司に似てるね」 と、言われたとか。

ちなみに、中村彝の作品で一番印象に残っているのが、こちらの 《友の像》 です。

中村彝 《友の像》 1912年頃 個人蔵

全体的には、ロートレックのようなタッチで、シャシャシャッと描かれているのですが。

顔の部分だけは、丁寧に描かれています。

そのせいで、どうも顔だけが画面の中から飛び出している印象。

画面の向こうから、こっちにヌッと飛び出てきたような印象。

今夜、コイツが夢に出てきそう。

1位を目指して、ランキングに挑戦中!(現在8位です

)

)下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!

MIMOCAコレクション じつはいろいろあるんです!

こちらには、かねてより一度は訪れてみたかった美術館があります。

それは、丸亀市猪熊弦一郎現代美術館。

これまでに外観の写真は、ネット上で何度も目にしていましたが・・・

想像していたよりも、遥かに大きかったです!!

意外な巨大建造物ぶりに、

思わず 「びゃあ゛ぁ゛゛ぁでかひぃ゛ぃぃ゛ぃ゛」 という声を上げて驚いてしまいました。

実際に訪れてみないと分からないことって、ありますよね。

ちなみに、実際に訪れてみて、もう一つ分かったのは、

想像していたよりも、駅近でした!!

徒歩1分。

いや、早足なら1分を切るかもしれません。

思わず 「びゃあ゛ぁ゛゛ぁちかひぃ゛ぃぃ゛ぃ゛」 という声を上げて驚いてしまいました。

こちらの丸亀市猪熊弦一郎現代美術館を設計したのは、

父・谷口吉郎の代から猪熊弦一郎と親交があったという建築家の谷口吉生さん。

パッと見のスケール感に目を奪われてしまいましたが、

冷静になってみると、随所に谷口吉生さんの建築らしいスタイリッシュさが見て取れます。

ちなみに、谷口吉生さんの建築あるあると言えば、水盤ありがち (←?)。

“この建物には、水は無いのかなァ??” と思ったら・・・

3階最奥部に位置するカスケードプラザなる場所に、ちゃんと水はありました。

なんか一安心です (←?)。

さてさて、愛称MIMOCAこと、丸亀市猪熊弦一郎現代美術館は、

丸亀市ゆかりの画家・猪熊弦一郎の全面的な協力のもと、1991年に開館しました。

猪熊本人が寄贈した約2万点に及ぶ猪熊作品を所蔵してはいますが、

猪熊弦一郎の展覧会だけでなく、現代美術を中心とした展覧会を年数回開催しているのが特徴です。

だから、丸亀市猪熊弦一郎“現代”美術館。

丸亀市猪熊弦一郎美術館ではないのです。

そんな丸亀市猪熊弦一郎現代美術館は、昨年11月でめでたく開館25周年を迎えました。

それを記念して、現在開催されているのが、

“開館25周年記念 MIMOCAコレクション じつはいろいろあるんです!” という展覧会です。

(注:館内の写真撮影は、特別に許可を頂いております。)

開館から現在まで、25年間。

丸亀市猪熊弦一郎現代美術館では、実に様々な現代美術展が開催されてきました。

その縁で、作家本人から作品の寄贈や寄託を受けたりしたことも。

そうして増えていったMIMOCAコレクションを一挙大公開しているのが、今回の展覧会です。

ホンマタカシさん、

ホンマタカシ 《Together: Wildlife Corridors in Los Angeles》 2008年 © Takashi Homma

小金沢健人さん、

小金沢健人 《題名不明》 2009年 © Takehito Koganezawa

さらには、石内都さん、やなぎみわさん、杉本博司さん、秋山さやかさん…etc

人気現代アーティストたちの作品がドーンと紹介されていました。

「じつはいろいろあるんです!」 と言いたくなる気持ちが、よくわかる展覧会でした。

また、現代作家の作品だけでなく、

この25年の間に寄贈された猪熊弦一郎の作品も併せて紹介されています。

惜しくも閉館することとなった京都の老舗ホテル、

そのロビーの壁の裏側から猪熊弦一郎の巨大壁画が奇跡的に発見されたのは、2011年のこと。

そのニュースがきっかけとなって、

ホテルを設計した吉村順三の事務所より、所蔵されていた壁画プランが寄贈されたのだそうです。

それが、この無数の穴が開いた紙。

一見すると、単なる紙にしか見えませんでしたが、

エピソードを知ってから観ると、貴重なものに思えてきました。

じつはいろいろドラマがあるんです!

ちなみに、今回の展覧会で一番印象深かったのは、3階の展示室内のこちらの空間。

「えっ、作品なくない?じつは、そこまでいろいろ無いの??」

と思ったら、足元に須田悦弘さんの 《雑草》 がいくつもありました。

天井が高い空間だけに、雑草のさりげなさが、より際立っていたような。

そっとしておいてあげたくなるほどに、愛おしい作品でした。

1位を目指して、ランキングに挑戦中!(現在8位です

)

)下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!

画家の眼がとらえた美

大阪、広島と巡回していたホキ美術館の名品展が、先日、佐賀県立美術館にて終了。

半年以上ぶりに、ホキ美術館の名品の数々が千葉のホームへと戻ってきました。

そんな久しぶりの通常運転モードのホキ美術館では、

11月21日まで、“画家の眼がとらえた美” という展覧会が開催されています。

背中美人を描かせたら右に出る者はいない森本草介さんや、

森本草介 《光の方へ》 2004年

ヨーロッパの古典的な風景画を得意とする写実絵画界のビジーフォー (←?) 青木敏郎さん、

青木敏郎 《オーベルニュの教会》 2000年

ここ最近は、作品がガスマスクづいている石黒賢一郎さんをはじめ、

石黒賢一郎 《ガスマスク使用生活(子供編)》 2017年

ホキ美術館でも特に人気の高い8人の画家の作品数点ずつを、

それぞれがどのような観点で描いているか、解説パネルを交えながら紹介した展覧会です。

2か月に1回くらいのペースで訪れているホキ美術館のヘビーユーザーの僕ですが。

改めて、画家の個性に注目して観てみると、

やはり八人八色、八人八様の個性に気づかされて新鮮に映りました。

個人的に発見だったのは、野田弘志さんの風景画をじーっと眺めていたら・・・

野田弘志 《摩周湖・夏天》 1999年

抽象画のように見えてきたこと。

(注:画像はイメージです)

これまで、“写真のような写実絵画” という前提で、この絵を観ていたような気がしますが。

もしかしたら、モンドリアンの抽象画のように構図と色彩を計算して描いた絵画なのかもしれません。

そんなことを考えていたら、野田さんの他の風景画も抽象画のように見えてきました。

野田弘志 《天谿・梓川》 2002年

ちなみに、“画家の眼がとらえた美” の会場はギャラリー1ですが、

小回廊のギャラリー4では、現在、女性像の小品10点が展示されています。

五味文彦さんの最新作は、そちらで紹介されていました。

五味文彦 《YOUKO Ⅳ》 2017年

当たり前ですが、めちゃめちゃ巧かったです。

特に、首の後ろにネックレスの紐が軽く食い込んでいる部分の表現がスゴかったです。

あと、手の組み方。

それと、服の微妙なしわ。

あまりにリアルなので、不気味の谷現象が起きたほどです。

そうそう、同じくギャラリー4に、渡抜亮さんの 《絵画の窓》 も飾ってありました。

渡抜亮 《絵画の窓》 2011年

一瞬、マジでギャラリー内に壁があって、

マジで女性がこっちに来ようとしているのかと錯覚してしまいました。

プチドッキリ体験です。

もう少しで、無様に腰を抜かすところでした。

これからホキ美術館を訪れる皆さま、十分にお気を付けくださいませ。

1位を目指して、ランキングに挑戦中!(現在8位です

)

)下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!

素晴らしきミュージアムショップの世界 商品番号114

本日は、大分県立美術館のミュージアムショップで見つけた素敵なお菓子をご紹介いたします。

それが、こちらのさいコロがし (1600円)。

創業二百余年、大分県で最も古い和菓子舗、但馬屋老舗 (←自ら老舗と名乗ってる! ) と、

大分県立美術館とも縁の深い美術家ミヤケマイさんとのコラボで作られたサイコロ型の干菓子です。

干菓子は、全10個入り。

単純計算してしまうと、サイコロ1個で160円。

キャラメルよりは割高な感じがします。

しかし、こちらは、ただサイコロ型の干菓子が入っているだけの商品にはあらず。

このサイコロを使って、遊ぶことが出来るという何ともユニークな商品なのです。

何を隠そう、パッケージに巻かれていた帯。

実は、すごろくになっていました。

それも、アーティストの人生をモチーフにした “アーティストすごろく”。

「絵がうまいといわれ その気になる」 ところからスタートです。

せっかくなので、干菓子のサイコロを使って、すごろくにチャレンジしてみます。

“あ、でも、畳で転がしちゃったら、あとで食べるの躊躇するなぁ・・・” と思ったら、

蓋を裏返すと、ダイスボードになりました!

考え抜かれたパッケージデザインです。

“あ、でも、1が出たところで、コマがないや (汗)” と思ったら、

箱の中に入っていた小箱 (?) が、そのままコマとして使えるようになっていました!

つくづく、考え抜かれたパッケージデザインです。

というわけで、あとは気兼ねなく、アーティストすごろくに没頭。

最後には・・・

「好きなことをして飢えず、親・親戚に迷惑をかけることなく一生を終える」 ことが出来ましたが。

それまでの道のりは、とても辛いものがありました。

アーティスト人生は、あまりに辛すぎるのでしょう。

願望もよくわからないことになっていました。

今まで以上に、アーティストの皆さんに優しくなろうと思います。

ちなみに、アーティストすごろくに使ったサイコロは、このあと美味しくいただきました。

1位を目指して、ランキングに挑戦中!(現在7位です )

)

下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!

高畑勲がつくるちひろ展ようこそ!ちひろの絵のなかへ

今年、開館40周年を迎えるちひろ美術館・東京。

それを記念して、8月20日までスペシャルな展覧会が開催されています。

しかも、2つ。同時開催で!

1つは、“高畑勲がつくるちひろ展ようこそ!ちひろの絵のなかへ”。

日本を代表するアニメーション映画監督・高畑勲さんが演出したいわさきちひろの展覧会です。

“いわさきちひろの絵をアニメーションにした作品が見れたりして”

そんな期待を抱きつつ、展覧会を訪れたのですが、どうやらそういうことではありませんでした。

今回、高畑勲さんが演出したのは、

いわさきちひろの作品世界に入り込める、言うなれば “体感型” の展覧会。

ちひろ作品とマンツーマンで向き合うコーナーや、

(注:館内の写真撮影は、特別に許可を頂いております。)

ちひろの絵を壁画サイズの大きさに高精細に拡大したコーナーが設けられていました。

“なんだ、アニメじゃないじゃん!”

と、はじめは思っていたのですが。

しばらく、ちひろ作品と向き合ってみていると、不思議なことに絵が動き始めたような気が!

まさに、脳内アニメーション!!

高畑勲さんの演出と知った上で展覧会を観ているせいもあるのでしょうが、

かぐや姫の物語 [DVD]/出演者不明

脳内で再生されたちひろアニメーションは、『かぐや姫の物語』 と通じる世界観がありました。

また、高畑勲さんが 『火垂るの墓』 を制作するにあたって、

戦争を知らない若いスタッフに、想像力を高めるために見せたのが、

ちひろがベトナム戦争のさなかに発表した 『戦火の中の子どもたち』 だったそうで。

会場には、その原画の数々がありのままの状態で展示されています。

ちひろが描いた少女が、節子の姿とオーバーラップしてしまいました。

涙なしには見られない展覧会です・°・(ノД`)・°・

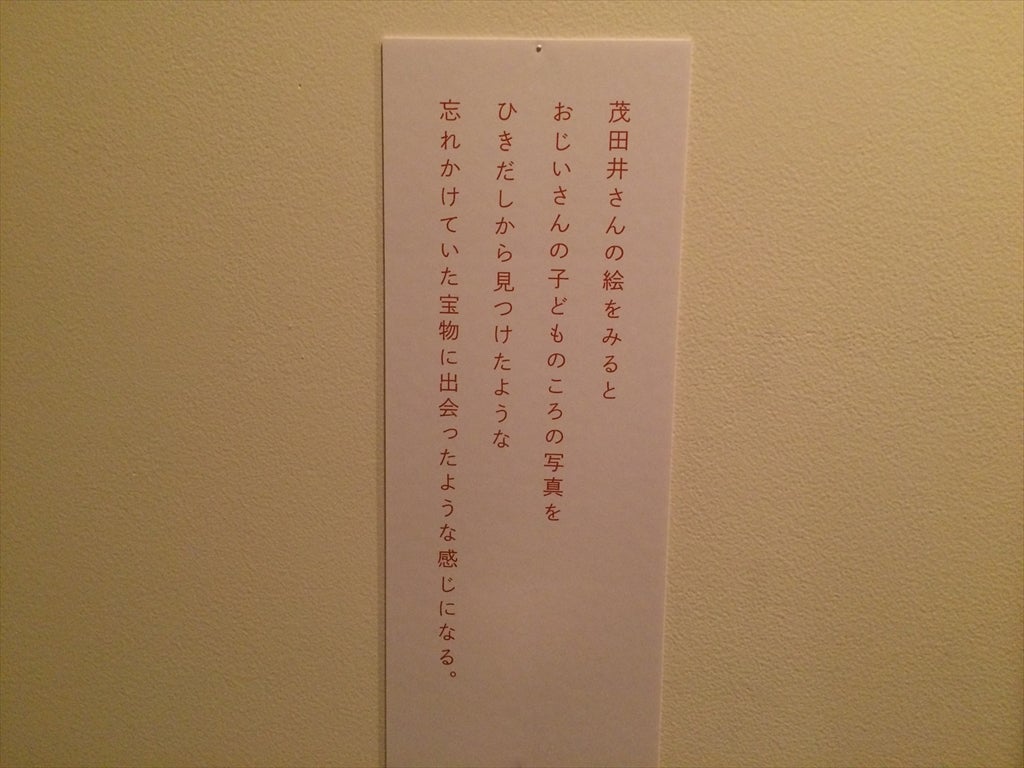

さて、同時開催中のもう一つのスペシャルな展覧会は、“奈良美智がつくる 茂田井武展 夢の旅人” 。

こちらは、世界的な現代アーティスト・奈良美智さんが全面協力した展覧会です。

と言っても、奈良美智さん自身の作品は1点もなく、

奈良さんがセレクトした戦後日本で活躍した童画家・茂田井武の作品の数々が展示されています。

茂田井武 画帳「続・白い十字架」より 1931-35年

茂田井武 『セロひきのゴーシュ』(福音館書店)より 1956年

さてさて、ちひろ美術館・東京が所蔵する茂田井武作品は、1000点以上!

奈良さんは、それらすべてに目を通し (!) 、

今見ても、「新しい」 と感じる作品を選んで、今回の展覧会を構成したそうです。

茂田井武の作品の魅力は、アートテラーの僕がとやかく言うよりも。

茂田井テラーである (?) 奈良さんの言葉のほうが説得力があるので、そちらを紹介しておきます。

・・・つまり、そういうことです。

ちなみに、個人的に一番印象に残ったのが、下の2点。

可愛いけれど、どこか悲しさもある。

なんとなく、奈良美智さんの作品に通ずるものを感じました。

色合いも、なんとなく奈良美智さん風です。

1位を目指して、ランキングに挑戦中!(現在8位です )

)

下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!

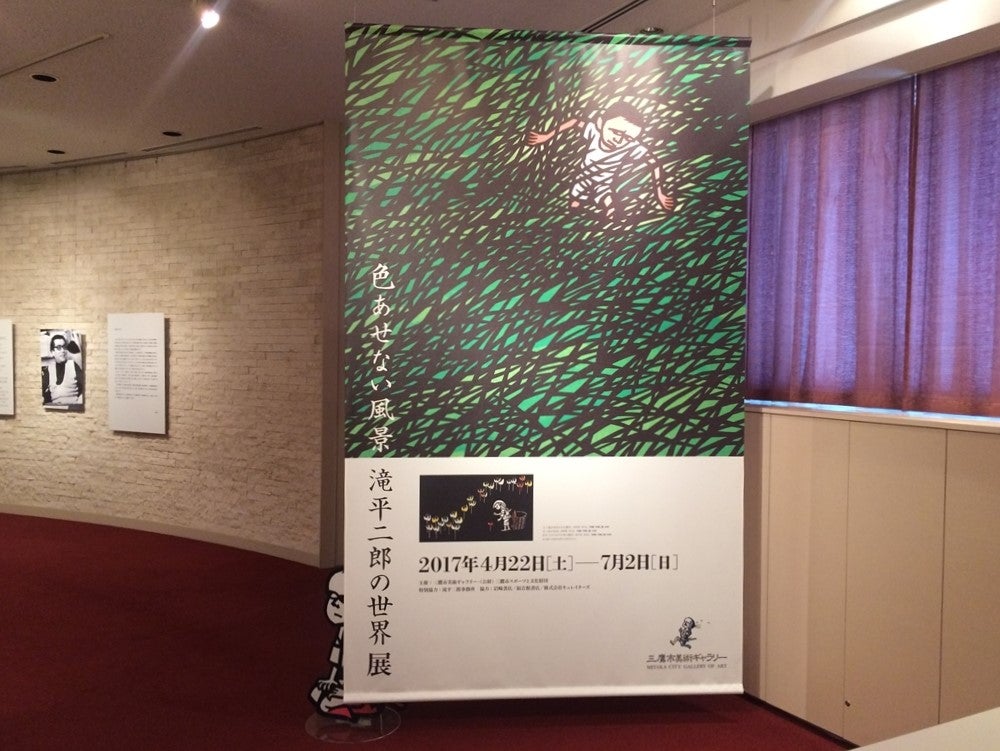

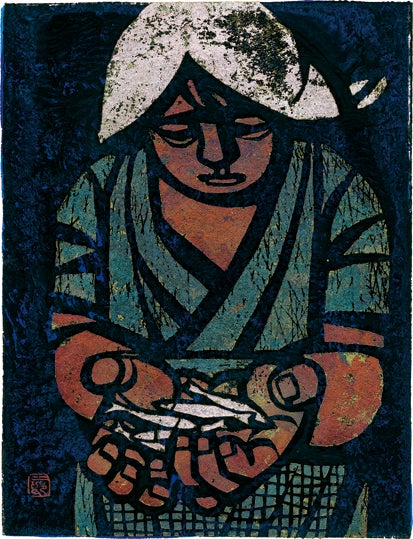

色あせない風景 滝平二郎の世界 展

絵本 『八郎』 や、

八郎 (日本傑作絵本シリーズ)/福音館書店

『モチモチの木』 の挿絵でお馴染みの・・・

モチモチの木 (創作絵本6)/岩崎書店

滝平二郎の画業を振り返る展覧会、

“色あせない風景 滝平二郎の世界 展” が開催中の三鷹市美術ギャラリーに行ってきました。

お恥ずかしながら、この展覧会を通じて初めて、

“滝平 二郎”(たきだいら じろう) であることを知りました!

今日の今日まで、平幹二朗みたいな感じで、

“滝 平二郎”(たき へいじろうorたき ひらじろう) なのかと・・・。

さらにカミングアウトすれば、この展覧会を通じて初めて、

滝平二郎が切り絵 (正しくは、<きりえ>) の作家であることを知りました!

今日の今日まで、独特の太い線が持ち味の挿絵画家なのかと・・・。

でも、言われてみれば、なるほど。

どうりで、ほとんどの人物の眉毛がないわけです。

どうりで、ほとんどの人物の目がくっついているわけです。

《すいか》 1972年 176×314 きりえ/和紙・洋紙、墨・水彩 ©JIRO TAKIDAIRA OFFICE Inc.

《金魚》 1971年 415×142 きりえ/和紙・洋紙、墨・水彩 ©JIRO TAKIDAIRA OFFICE Inc.

どうりで、ほとんどの人物の目が顔から飛び出しているわけです。

・・・・・いや、そこは、あまり切り絵とは関係ないですね。

滝平二郎のオリジナリティが光る表現です。

さて、上で紹介した2点の切り絵はどちらも、朝日新聞の日曜版の連載で発表されたもの。

その連載は人気が高く、1969年から10年も続いていたそうです。

今回の展覧会には、他にも、連載で発表された作品が数多く出展されています。

もちろん、どれも原画です。

ちなみに、当時の連載を目にしていたお客さんは、

声を揃えて、「えっ、原画ってこんなに色が綺麗だったの!」 と驚いているとのこと。

滝平二郎が描いた “色あせない風景” は、

どうやら、当時の新聞の印刷技術では、色あせてしまっていたようです。

そういう意味でも、今回の貴重な機会を逃す手はありません!

個人的には、フルで展示された 『モチモチの木』 の原画を見て、胸がいっぱいになりました。

《モチモチの木》 1971年 285×485 きりえ/和紙・洋紙、墨・水彩 ©JIRO TAKIDAIRA OFFICE Inc.

子どものころに、何度 『モチモチの木』 を読んだことでしょう。

そして、何度、夜に一人でトイレに行けなくなったことでしょう。

原画を目にした瞬間、まだ純粋だった時の当時の記憶がブワッと蘇ってきました。

今はもちろん一人でトイレに行けますが、

その分、いろんなものを失ってしまったような気が。

大人になるって、こういうことなのですね (←しみじみ)。

さてさて、今回の展覧会では、一般的に知られている滝平二郎の作風になる前、

言うなれば、滝平二郎エピソード0ともいうべき (?) 木版画家時代の作品も紹介されています。

初期は農民 (労働者) をモチーフにした作品が多く、意外とゴッホ風でした。

《麦畑》 1953年 360×286 木版/和紙、油性多色摺り ©JIRO TAKIDAIRA OFFICE Inc.

また、箔を効果的に使用した作品も多く、木版画家としては意外とアバンギャルドでした。

《わかさぎ》 1960年 355×258 木版/和紙、油性多色摺り(タマムシ箔)©JIRO TAKIDAIRA OFFICE Inc.

1周回って知らない話が続々飛び出す?!

いい意味で、滝平二郎のイメージが変わる展覧会でした。

1位を目指して、ランキングに挑戦中!(現在8位です )

)

下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!

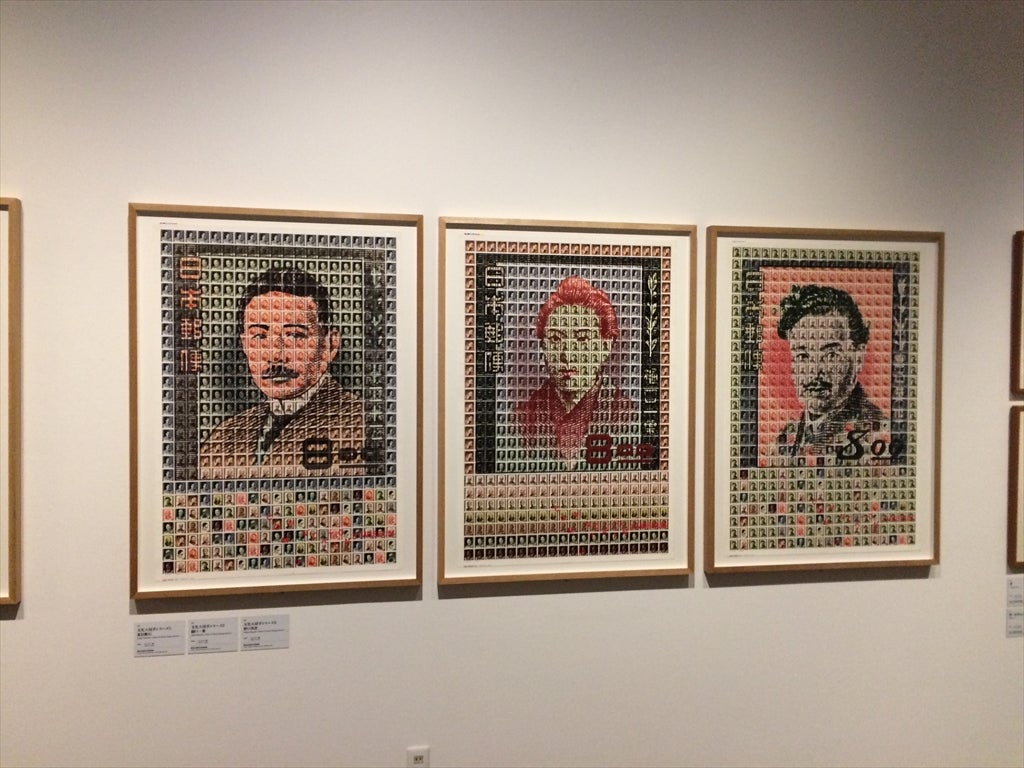

横尾忠則 HANGA JUNGLE

こちらは、一昨年に高松宮殿下記念世界文化賞を受賞した横尾忠則さんによる版画展、

いや、HANGA展で、初期の作品から最新作まで約250点のHANGAが、会場を埋め尽くしています。

まさに、横尾JUNGLE!

怪しげな生態系が広がる空間に、うっかり足を踏み入れてしまったような。

妙なドキドキ感 (恐怖?興奮?) がありました。

無事に帰ってこられて、ホッとしております (←?)。

横尾さんの作品の特徴は何と言っても、そのカラーリングにあり。

ジャングルの生物を彷彿とさせる毒々しいまでの総天然色ぶりです。

それらの色が、パッと目に飛び込んできて、

なおかつ、しばらく網膜から離れてくれません。

なので、作品を立て続けに観ていると、

先ほど鑑賞した作品の色の余韻がまだ残っているので、とんでもないことになります。

色彩の渋滞。

途中に何度か休憩を挟むことをオススメいたします。

全体的に、作品が “いかがわしい” ので (←誉め言葉です)、

本能の赴くままに作品を制作しているタイプのアーティストなのかと思っていたのですが。

改めて、横尾さんの作品を総覧してみると、名画の一部や、

身近なものをモチーフにした作品も多く、

シュルレアリスムの作家のように理知的な印象を受けました。

実験的なタイプのアーティストだったのですね。

過去の自分の作品をセルフパロディするという実験的な作品も多くありました。

今回の展覧会のメインビジュアルであるターザンの作品も、数十年後はこんな姿に大変身。

いい意味で、ふざけています。

さてさて、横尾作品はどれもインパクトがありますが、

特に強く印象に残っているのは、こちらの初期のシルクスクリーン作品です。

タイトルは、なんと 《風景No.2 ブス》。

発表された1969年には、許されていたのかもしれませんが。

今の時代なら、確実にアウト。

炎上必至です。

展覧会では、実に様々なタイプの横尾さんのHANGAに出会えましたが。

でも結局、横尾さんの作品で一番しっくりきたのは、なんだかんだでポスターでした。

ポスターもHANGAと言えば、HANGAですけれども。

“横尾忠則 HANGA JUNGLE” よりも、

“横尾忠則 POSTER JUNGLE” を見たくなってしまいました。

ちなみに、美術館に併設されたカフェでは、

展覧会に併せて、オリジナルの冷やしぜんざいが販売中。

横尾忠則風ポスターになってしまうと、まぁ、美味しそうな気がしないです (笑)

1位を目指して、ランキングに挑戦中!(現在8位です

)

)下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!

第百四十二話 国宝ハンター、挽回する!

日本の国宝1108件を全て目にする。

「ざわ…ざわ…」 と周囲がざわつこうとも、

「とても………正気の沙汰とは思えない……!」 と言われようとも、

圧倒的無謀なチャレンジに挑み続けている国宝ハンター・とに~。

これまでに目にした国宝の数は、896件。

果たして、次なる僥倖は?

国宝の公開日初日よりも1日前に、岡山県立博物館を訪れてしまう。

俗にいう、四・二五事件から数週間が経ったある日。

やらかしてしまった男は、失敗を挽回すべく、いまふたたびの岡山へと旅立ちました。

「今度こそ、ハンティングしてみせる!」

気合は十分。

高速バスでもぐっすり眠れて、体力もバッチリです。

相変わらず、鳩もお供に加えた桃太郎像のある岡山駅から、

歩くこと約20分。

岡山県立博物館に到着しました。

もちろん、今回はちゃんと開館しています。

そして、ちゃんと 《太刀〈無銘一文字(山鳥毛)/〉》 (ジャンル:工芸品) の姿を拝むことが出来ました。

これまで目にしてきたどの刀よりも、刃文のクセがすごかったです。

確かに、山鳥の羽毛に似ていました。

なるほど、それで、山鳥毛。

ちなみに、山が燃えているようにも見えることから、山焼毛。

で、それがのちに、山鳥毛となったという説もあるのだとか。

いや、その場合、どこから 「毛」 が生え出てきたのか、謎。

というわけで、あっさりと 《太刀〈無銘一文字(山鳥毛)/〉》 をハンティング。

ありがとう、岡山。

さようなら、岡山。

しばらく訪れることはないでしょう。

このグラビアポーズの桃太郎が乗っかったポストも、しばらく目にすることはないでしょう。

さて、現在の時刻は、10時。

せっかくなので、今夜のバスの時間までに、

他にも国宝をハンティングしておきたいところです。

しかし、岡山の国宝は前回訪れた際にすでに見てしまっています。

そこで、思い切って、瀬戸内海を電車で渡って、四国へ。

香川県の坂出市にやってきました。

ここからレンタサイクルで国宝を目指します。

移動中に目にするのは、基本的に小麦畑。

うどん県にやってきたことを実感する光景でした。

約30分ほどで目的地の神谷神社に到着。

鳥居の脇の石碑には、立派な 「国宝」 の文字・・・いや、「國寶」 の文字が刻まれていました。

國寶ハンターとしては、身が引き締まります。

こちらの拝殿の奥にあるのが・・・

國寶の 《神谷神社本殿》 (ジャンル:建造物) 。

ちょっと見づらかったです。。。

仕方がないので、裏側に周ってみましたが・・・

やっぱり全体像が見づらかったです。。。

ちなみに、この 《神谷神社本殿》 は、1219年 (鎌倉初期) に建てられたそうで、

建築年がハッキリしているものとしては、“現存最古” の神社建築なのだとか。

再来年で、築800年。

よく、今日までもってるなぁ。

その後、坂出駅周辺に戻って、

お昼1時間のみしか営業しないという日の出製麺所でうどんを摂取。

(ちくわ天をトッピングしても、230円!)

香川をたっぷり堪能したところで、午後は、香川県三豊市にある本山駅へとやってきました。

この駅から歩くこと、15分。

お目当てのお寺である本山寺に到着です。

一瞬、工事中の建造物が見えて、ヒヤッとしましたが。

工事中の五重塔ではなく、こちらの 《本山寺本堂》 (ジャンル:建造物) が国宝です。

・・・・・いや、國寶です。

ちなみに、本山寺の本尊は、空海が自ら刻んだとされる馬頭観音像。

その脇侍を阿弥陀如来像と薬師如来像が務めるという珍しいタイプのお寺なのだそうです。

珍しいといえば、手水舎も。

マイ柄杓が、いっぱい。

ボトルキープみたいな感じになっていました。

ということで、今回の旅はこれにて終了。

今現在の国宝ハンティング数 899/1108

いよいよ、次回、900件の大台に乗ります!!

1位を目指して、ランキングに挑戦中!(現在7位です

)

)下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!

千一億光年トンネル 奥村綱雄、Nerhol、水戸部七絵

現在、ミュゼ浜口陽三・ヤマサコレクションでは、

夏の企画展として、“千一億光年トンネル 奥村綱雄、Nerhol、水戸部七絵” が開催中です。

浜口陽三といえば、カラーメゾチントという独自の表現技法で世界的に活躍したアーティスト。

《1/4のレモン》

その静謐な画面からは、なかなか想像がつきませんが、

実は途方もなく手間のかかる技法で制作されているのです。

(詳しくは、こちらの記事に→“浜口陽三と国際メゾチント展”)

今回の企画展では、そんな浜口陽三とどこか通じる、

どこか響きあう制作スタイルの3人 (組) のアーティストが紹介されています。

まず1人 (組) 目は、人気急上昇中のNerhol。

田中義久さんと飯田竜太さんによるアーティストデュオです。

彼らの代名詞ともいえるのが、このようなスタイルで制作された作品。

なんとも不思議なテクスチャーです。

一体、何で作られているのでしょうか?

少し、近づいてみてみましょう。

無数の紙が重ね合わせてあるように見えますね。

実は、この正体は、写真。

3分間連続撮影した肖像写真を200枚重ね、

その塊 (?) を素材に彫刻を施した作品なのです。

角度によって見え方が違います。

そのことが、人間そのものを示唆しているかのよう。

なんとも哲学的な作品です。

ちなみに、ユニット名の由来は、

アイデアを練る田中さんと作品を彫る飯田さん、ネルとホルでNerhol (ネルホル) とのこと。

片方が頭脳労働、片方が肉体労働。

現代アート界のナポレオンズといったところでしょうか。

続いてのアーティストは、水戸部七絵さん。

造形作家なのかと思いきや、

こう見えて、ペインター。

横から観ると、こんなに作品がモリモリですが、

本人的には、絵画なのだそうです。

描いているのは、匿名の顔。

それを思うがままに描いていく結果、

絵の具が塗り重ねに塗り重なって、このような作品に仕上がるのだそうです。

ちなみに、多い日では、1日で油彩絵の具のチューブを100本以上使うことも。

それだけに、全身像を描いた新作に関しては、

一瞬、マジで人が寝ているのかと思いました。

もしくは、ミイラなんじゃないかと思いました。

圧倒的素材感!

当然、これくらいの重さとなると、普通の布地のキャンバスでは耐えきれないそうで。

水戸部さんの絵画は、なんと特注の鉄製のキャンバスの上に描かれています。

圧倒的重量感!

最後にご紹介するアーティストは、奥村綱雄さん。

彼は、このように全面に刺繍が施されたブックカバーを制作しているアーティストです。

「・・・ということは、刺繍作家さん?」

と思いきや、どうやら、そう単純ではないそうです。

奥村さんが刺繍の作業をするのは、夜間警備の仕事をしている時だけ。

つまり、この刺繍の作業をするために、あえて夜間警備の仕事に就いているのだとか。

そして、1つのブックカバーを制作し終えると、その夜間警備の仕事はやめてしまうのだとか。

刺繍作家というよりは、パフォーマー?

いや、コンセプチュアルアーティスト?

どこにカテゴライズするべきなのか、全く見当のつかないアーティストです。

ちなみに、1つのブックカバーを作るのに、1000時間以上もかかるとのこと。

ひたすら刺繍をし続けると、布地の穴という穴すべてに糸が通ります。

そして、もうこれ以上は、針が通らないという状態になったら、作品が完成なのだそうです。

今回の展覧会には、そんな奥村さんの涙とリアルな汗が滲んだブックカバーが7点展示されています。

国内にある奥村さんのブックカバーは、全部で7点。

そう、国内にあるすべてが、今、ミュゼ浜口陽三・ヤマサコレクションに集結しているのです!

なんかスゴい!!

1位を目指して、ランキングに挑戦中!(現在8位です )

)

下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!

「岡本太郎×建築」展

現在、川崎市岡本太郎美術館で開催されているのは、

“「岡本太郎×建築」展 ─衝突と協同のダイナミズム―” という展覧会。

岡本太郎と建築家との交流や、そのコラボレーションによって生まれた作品を紹介する展覧会です。

岡本太郎と交流のあった建築家と聞いて、

真っ先に思い浮かぶのは、丹下健三ではないでしょうか。

松尾スズキが岡本太郎役を演じて話題となったドラマ 『TAROの塔』。

その本編の中でも、丹下健三が設計した大屋根を、

太陽の塔が突き破るというべらぼーな提案をして、真っ向から対立するシーンが描かれていました。

(注:館内の写真撮影は、特別に許可を頂いております。)

そのエピソードが印象的なだけに、

2人は犬猿の仲、共演NGの仲なのかと勝手に思っていたのですが。

実は、丹下健三が設計した旧東京都庁舎の壁画を岡本太郎が担当していたり、

国立屋内総合競技場 (現・国立代々木競技場) のためにも、

岡本太郎は、色鮮やかな陶板壁画のシリーズを制作していたり、

丹下健三の長女の誕生日のために、岡本太郎が 《犬》 のオブジェをプレゼントしていたり、と。

(この 《犬》 のオブジェは、丹下健三の自宅の庭に置かれていたそうです)

今回の展覧会を通じて、公私ともに2人の交流は深かったということを知ることが出来ました。

また、今回の展覧会を通じて、それ以上に驚愕の事実を知ることとなりました。

こちらの1967年に書かれた大屋根のスケッチをご覧くださいませ。

なんと、この時点で大屋根の中心に穴が開くことが、決まっていたようです。

そう、太陽の塔が大屋根をぶち抜くぶち抜かないのエピソードは、

実は、フィクションだった可能性が浮上してきてしまったたのです。

まぁ、どちらにせよ、太陽の塔がべらぼーなものであることには変わりはありません。

展覧会では、この他にも、坂倉順三との交流や、

アントニン・レーモンドとの交流が、

下図や模型、設計図などの資料とともに丁寧に紹介されていました。

個人的に興味深かったのは、磯崎新さんとの交流の様子です。

なんでも1964年に西武で開催された岡本太郎の展覧会の会場構成を担当したのが、

若き日の磯崎新さんだったとのこと。

会場全体を真っ暗にするという会場構成は、

当時、相当に斬新だったようで、観客にも岡本太郎にも好評だったそうです。

今回の展覧会では、その一部が再現されていました。

黒をバックにすると、岡本太郎作品のパワーが3割増し。

いつも以上に、作品がグッと迫ってきた気がします。

これまでが通常版なら (←?)、磯崎さん演出は 『岡本太郎 3Ð』 といった印象。

50年以上ぶりに、磯崎新さんに岡本太郎展をリメイク、リバイバルしてもらいたいものです。

ちなみに、展覧会では、岡本太郎が唯一設計デザインした建造物で、

残念ながら2000年に取り壊されてしまった <マミ会館> の模型も紹介されていました。

こんなべらぼーな建物が、実際に建っていただなんて、

しかも、大森駅近くの閑静な住宅街に建っていただなんて、にわかには信じられません。

最後に、余談ですが。

川崎市岡本太郎美術館のミュージアムショップで見つけた新商品をご紹介いたしましょう。

抱き枕にもなる太陽の塔のクッションです。

一瞬、買おうか悩んだのですが、お値段が約2万円と知って尻込みしました。

べらぼー。

1位を目指して、ランキングに挑戦中!(現在8位です )

)

下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!

神の宝の玉手箱

現在、サントリー美術館では、六本木開館10周年記念展として、

“国宝《浮線綾螺鈿蒔絵手箱》修理後初公開 神の宝の玉手箱” が開催中です。

こちらは、昔話 『浦島太郎』 でお馴染みの玉手箱をテーマにした展覧会で、

日本全国の神社や博物館から、玉手箱と玉手箱にまつわる品々が大集結しています。

(注:館内の写真撮影は、特別に許可を頂いております。)

浦島太郎のイメージが強いので、「玉手箱=重箱」 みたいなものを想像していましたが。

実際の玉手箱は、漆に金に螺鈿に・・・と実にきらびやか

国宝 《秋野鹿蒔絵手箱》 一合 鎌倉時代 13世紀 島根・出雲大社

(注:展示期間は5/31~6/26)

贅と技術の限りが尽くされた豪華絢爛な箱でした。

そもそも、玉手箱とは、玉のような手箱・・・つまり、宝のような手箱のこと。

やんごとなき身分の方が、やんごとなき手回り品を入れておくための箱。

それが、本来の玉手箱なのです。

ちなみに、「玉手箱の中身はなんだろな?」 と疑問だったのですが、

どうやら基本的には、鏡や櫛、化粧道具などが収められているようでした。

明らかに、女性用。

そう考えると、なぜ、浦島太郎は玉手箱を開けてしまったのか。

そういう癖だったのか。

罰もやむなし、な気がしてきました。

さてさて、今回の展覧会の目玉は何と言っても、

こちらの宇宙船みたいな展示空間 (?) に展示されている・・・

国宝の 《浮線綾螺鈿蒔絵手箱》 です。

国宝 《浮線綾螺鈿蒔絵手箱》 一合 鎌倉時代 13世紀 サントリー美術館

約50年ぶりに修理が行われ、今回が修理後初披露とのこと!

丹念に表面がクリーニングされたようで、かつての金と螺鈿の輝きが取り戻ったのだそうです。

ちなみに、手箱の全面がゴールドの輝きを放っていますが、

金色の顔料が塗られているわけでも、金箔が貼られているわけでもありません。

なんと、金粉が細かく全体的に撒かれているのだとか。

それゆえ、見る角度によって、キラキラピカピカ

ついつい、《浮線綾螺鈿蒔絵手箱》 の周りをグルグルと何周もしてしまいました。

たぶん、もう少しでバターになっていたところでしょう (←?)。

会場には玉手箱以外にも、玉手箱にまつわる絵巻物や、

玉手箱とセットで神様に奉納された神宝、

さらには、《浮線綾螺鈿蒔絵手箱》 に施された浮線綾文繋がりで、

有職文様 (平安時代以降に公家の装束や調度品に使われた紋様) に関する資料の数々が展示されています。

玉手箱・・・いや、重箱の隅を楊枝でほじくるくらいに、

あの手この手、あらゆる角度から玉手箱を掘り下げていた展覧会でした。

1位を目指して、ランキングに挑戦中!(現在8位です )

)

下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!

PR: 《公式》Office 2010

【告知】 現在募集中のアートツアー 【告知】

現在募集中のアートツアーです。

アートに興味のない方でも楽しんで頂ける企画を心掛けております。

初参加の方も多いので、どうぞお気軽にご参加くださいませ♪

(男女比は、7:3くらいで女性が多いです。また1名で参加される方が、8割くらいです。)

定員になり次第、募集は〆切らせて頂きますので、よろしくお願いします。

参加希望の方は、お手数をおかけして恐縮ですが、

件名に希望するアートツアーを明記して、以下のメールフォームよりお申し込みくださいませ。

詳細をお知らせいたします。

https://ws.formzu.net/fgen/S98375463/

お知らせ先のメールアドレスが間違っている方が、ごくたまにいらっしゃいます。

こちらからの返信がない場合は、もう一度ご確認頂けますと幸いです。

6/3(土) ぶらり途中下車のアートツアー~半蔵門線~

今回は、半蔵門線の沿線にある3つの美術館をぶらりと巡るツアーを開催いたします。

まず訪れるのは、水天宮前にある “隠れ家系美術館” ミュゼ浜口陽三・ヤマサコレクション。

こちらでは、学芸員さんの特別ガイド付きで、

“夏の企画展 千一億光年トンネル 奥村綱雄、Nerhol、水戸部七絵” を鑑賞いたします。

続いては、青山一丁目駅近くにある伊藤忠青山アートスクエアへ。

こちらでは、もうひとつのミュシャ展を鑑賞いたします。

国立新美術館よりも、ゆったりと観られること間違いなしですw

休憩を挟んだ後は、今話題沸騰中のBunkamura ザ・ミュージアムでの展覧会、

“ニューヨークが生んだ伝説 写真家 ソール・ライター展” を鑑賞いたします。

「ソール・ライターって誰??」 という人が大半でしょうが。

なんと早くも図録が完売するほど、今もっともキテる展覧会です!

お見逃しなく!!

ぶらり途中下車の旅のように、ゆる~く。でも、内容は濃く。

そんなアートツアーをお届けいたします。

定員:10名

時間:12時半~18時

参加費:2000円 (展覧会の鑑賞料を含む)

ご参加希望の方は、こちらの応募フォームからお願いいたします↓

https://ws.formzu.net/fgen/S98375463/

6/10(土) みんなの大東京建築ツアー【上野編】

世界中の建築ファンが憧れる街・東京。

この街には、たくさんの名建築が存在しています。

そんな東京で生活をしていながら、建築に興味が無いなんて。

何ともったいないことでしょう!

「・・・・でも、“建築”って何をどう観たらいいの?? 」

そんな皆様にお送りするのが、みんなの大東京建築ツアー。

実際に東京の街をぶらぶらしながら名建築を巡り、

進行役の自分と講師の建築家が掛け合いをしながら、その魅力をたっぷりお伝えするツアーです。

さて、今回の旅の舞台は、東京屈指のミュージアムタウン・上野。

実は、名建築が密集する “建築のミュージアムタウン” でもあるのです。

そんな上野の魅力を、講師の建築家・照内創氏が、満を持してご案内!

東京で唯一の世界遺産であり、近代建築の巨匠ル・コルビュジエが建築した国立西洋美術館を筆頭に。

照内氏が愛してやまない名建築や、

照内氏自身が設計に携わった建築など、数々の建築をご紹介いたします。

上野ならではの建築ツアー、どうぞお楽しみに♪

時間:13時~17時半

定員:15名

参加費:1500円 (美術館入館料[620円]は各自負担)

ご参加希望の方は、こちらの応募フォームからお願いいたします↓

http://arc-tour.org/mail.html

6/11(日) 丸ノ内線ミステリーアートツアー

どこを訪れるかは当日までのお楽しみ。

そんなミステリーツアーのようなアートツアーを開催いたします。

今回のツアーでは、東京駅をスタートし、丸ノ内線を乗り継いで、中野方面を目指します。

2017年アート界でもっともホットな展覧会を観たり、

創業100年以上の老舗企業の美術館を学芸員さんの特別ガイド付きで鑑賞したり、

この日が会期最終日となる展覧会を滑り込みで鑑賞したり。

盛りだくさんの内容をお約束いたします!

どうぞお楽しみに♪

定員:12名

時間:13時~18時

参加費:1500円 (展覧会の鑑賞料を含む)

ご参加希望の方は、こちらの応募フォームからお願いいたします↓

https://ws.formzu.net/fgen/S98375463/

6/17(土) みんなの大東京建築ツアー【麻布編】

世界中の建築ファンが憧れる街・東京。

この街には、たくさんの名建築が存在しています。

そんな東京で生活をしていながら、建築に興味が無いなんて。

何ともったいないことでしょう!

「・・・・でも、“建築”って何をどう観たらいいの?? 」

そんな皆様にお送りするのが、みんなの大東京建築ツアー。

実際に東京の街をぶらぶらしながら名建築を巡り、

進行役の自分と講師の建築家が掛け合いをしながら、その魅力をたっぷりお伝えするツアーです。

さて、今回の建築ツアーは、

「地形×建築」 という新感覚のツアーを提唱する “第3の講師” 山本至氏の最新作。

舞台は、山あり谷あり、都内でも屈指の個性的な地形が楽しめる街・麻布です。

ここ近年、都市開発が進む麻布という街の魅力を、

地形と建築という観点から、余すことなくご紹介いたします!

味わい深い坂の多いこのエリアならではの建築とは?

建築がお好きな方はもちろん、

これから好きになってみたい方にもオススメのツアーです。

時間:13時~17時半

定員:15名

参加費:1500円

ご参加希望の方は、こちらの応募フォームからお願いいたします↓

http://arc-tour.org/mail.html

6/18(日) そうだ 江戸、行こう。【深川編】

“浮世絵に描かれた街並みは、今、どのような姿になっているのでしょうか?”

浮世絵を手掛かりに、東京の街を歩きながら、

江戸時代にタイムスリップする・・・気持ちになれるツアーです。

講師の太田記念美術館の渡邉晃学芸員とともに、

浮世絵に描かれた場所に実際に赴き、浮世絵と見比べてみましょう!

さて、今回の舞台は、『深川』。

グルメあり、江戸を代表する寺院あり、ウォータフロントあり、夜の街あり。

江戸きっての下町、観光スポット満載の深川を、ぶらぶらと巡ります。

どうぞお楽しみに♪

浮世絵がお好きな方はもちろん、浮世絵を好きになってみたいという方も大歓迎です。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

時間:13時~17時半

定員:12名

参加費:2400円 (講師代、資料館入館料を含む)

いずれのツアーも、皆様のご参加を心よりお待ちしております!!

新・無料で観れる 美術百選 《宝童稲荷神社(東京都中央区)》

今回ご紹介したい無料で観れる美術作品はありました。

G4 BRICKS BLD.(ジーフォーブリックスビル) なるビルの案内板の足元で、

何やら、パンくんを彷彿とさせるお猿さんが手招きしています。

ふと、そちらに目をやると・・・

ビルとビルの隙間に、参道があるではないですか?!

銀座のド真ん中に参道?

銀座のド真ん中に神社?

唐突のSFチックな展開に戸惑いは隠せませんが、

好奇心が打ち勝ったので、この参道に入ってみることに。

スタイリッシュな都会派の参道を抜けると宝童稲荷神社であった。

そして、ふと振り向いてみると、もう2匹、猿がいた。

先ほどの、呼び込みを頑張っている猿に比べて、こちらの2匹は、なんかダラけています。

2匹揃って、参拝客の背中をガン見。

参拝中、目線が刺さります。

「えっ、お賽銭、5円ぽっち?!」

そう囁かれている気がしたので、倍のお賽銭を納めました。

ちなみに、もちろん計3匹の猿は、美術作品。

動物をモチーフにした彫刻作品を制作している渡辺元佳さんの作品です。

新・無料で観れる 美術百選 073

渡辺元佳 《猿結参道 - えん むすぶ さんどう - Happy Monkey Avenue》

ちなみに、制作されたのは、昨年2016年。

出来立てホヤホヤ。

2016年・・・・・あ、申年ですね!

<無料で観れる美術 データ>

宝童稲荷神社

住所:東京都中央区銀座4-3-6

アクセス:○JR・東京メトロ 「有楽町駅」 より徒歩5分

○東京メトロ 「銀座駅」 より徒歩2分

この美術室を盛り上げるワンクリックも、無料で出来てしまいます↓

サカツ・コレクション 日本のポスター芸術:明治・大正・昭和の彩り

“サカツ・コレクション 日本のポスター芸術:明治・大正・昭和の彩り” に行ってきました。

こちらは、飲料・食品商社のサカツコーポレーションが、

長年かけて蒐集した明治末期から大正、昭和初期のポスターコレクション、

通称、サカツ・コレクションにスポットを当てた展覧会で、『マッサン』 でも話題になったポスターや、

片岡敏郎・井上木它 赤玉ポートワインポスター 「グラスを持つ半裸の女性」 1922年

美人画の名手・伊藤深水が手掛けた 「味の素」 のポスターなど、

伊東深水 味の素ポスター 「口元を袖で隠す和服の女性」 1928年

貴重なポスターが85点ほど紹介されています。

そのうちの多くを占めていたのが、ビールのポスターでした。

カブトビールポスター 「テーブルの上の薔薇と二人」 1915年

サクラビールポスター 「『桜ビール』文字入りの和服を着て給仕をする女性」 1916年

今も昔も、ビールのポスターには、女性が欠かせないようです。

描かれている女性は、当時のキャンギャルみたいな存在だったのかもしれません。

さてさて、ポスターは時系列に沿って紹介されていましたが、

印象的だったのは、大正時代に突入した途端、明らかに西洋の影響を受けたポスターが増えたこと。

キリンビールポスター 「グラスを持つドレスの女性」 1924年

大正2年に九州に誕生したというサクラビールのポスターなんて、どう見てもアール・ヌーヴォー風。

なんなら、モデルも西洋人です。

サクラビールポスター 「kambangビール」 1912-16年

ちなみに、ビールのポスターに限らず、

ほぼ全てのポスターに共通していたのが、商品が飲まれていないこと。

ある女性は、注ぎ役に徹し、

堤貞二 アサヒビールポスター 「酒場の棚の前の女性」 1932年頃

ある女性は、飲みの席からも距離を置き、

町田隆要 ユニオンビールポスター 「レストランのドレスの女性」 1926-33年

また、ある女性は、飲料を手にして確実にテンションを下げています。

伊原宇三郎 カルピスポスター 「カルピスを持つ赤い洋服の女性」 1928年

こちらの女性に関しては、リアクションが意味不明。

多田北烏 キリンビールポスター 「テーブルの上のビールと女性」 1927年

「きゃっ!飲みかけ

」 みたいな感じでしょうか。

」 みたいな感じでしょうか。・・・・・いや、どんな感じだよ?!

と、面白ポスターは数多く出会えた展覧会でしたが。

その中でも、特に印象に残っているのは、

明治45年の大日本麦酒ポスターの 「電車の中からビールを注文する女性たち」 です。

もちろん缶ビールなんて無いわけですから、

この時代は、電車でも瓶でビールを飲んでいたわけですね。

グラスとか無さそうですから、瓶からダイレクトで飲んでいたのでしょうか?

しかし、何より二人の女性の真顔っぷりが気になります。

「・・・・・・瓶で飲め、と?」

ちょっと怒ってますよね。

それから、1920年代半ばのエビスビールのポスター 「ビールを見る家族」 もパンチの効いた1枚。

何もそこまでガン見しなくても。。。

というか、女の子は完全にビールを見つめています。

若干、目がイッちゃってます。

1位を目指して、ランキングに挑戦中!(現在8位です

)

)下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!

名刀礼賛―もののふ達の美学

泉屋博古館分館で開催中の “名刀礼賛―もののふ達の美学” に行ってきました。

こちらは、泉屋博古館分館で開催される初の刀剣の展覧会で、

兵庫県の黒川古文化研究所が所蔵する名刀の数々が、初めて東京でまとめて紹介されています。

ちなみに、黒川古文化研究所へは、

昨年、国宝ハンターの一環で訪れたのですが、とにかく駅から遠かったという印象しかないです (笑)

(参考記事→第百二十話 国宝ハンター、へたばる!)

そういう意味でも、東京で、しかも六本木一丁目から駅近で、

黒川古文化研究所の名刀コレクションをまとめて鑑賞できるなんて、夢のような話。

この貴重な機会を逃す手はありませんよ!

さて、今回、東京にやってきている刀は、全部で約30口。

国宝の 《短刀 無銘(名物 伏見貞宗)》 や、

国宝 短刀 無銘(名物 伏見貞宗) 鎌倉時代 黒川古文化研究所蔵

同じく、国宝の 《短刀 銘 来国俊》 を筆頭に、

国宝 短刀 銘 来国俊 鎌倉時代 黒川古文化研究所蔵

黒川古文化研究所が所蔵する名刀の中でも特にスター選手が勢ぞろいしています。

(注:館内の写真撮影は、特別に許可を頂いております。)

照明を浴びて、キラキラと輝きを放つ名刀たち。

一流ならではのオーラと気品を漂わせる名刀たち。

それらの名刀が、黒を基調としたムーディーでスタイリッシュな展示空間に一堂に会しています。

その様は、どことなくアカデミー賞授賞式のレセプション会場を彷彿とさせるものがありました。

さて、その中でもひときわセレブ感を放っていた刀が、重要文化財の 《太刀 無銘 菊御作》。

重要文化財 太刀 無銘 菊御作 鎌倉時代 黒川古文化研究所蔵

こちらの刀は、なんと後鳥羽上皇自らが鍛造した刀だそうで、

銘を入れる代わりに、天皇家の紋章である十六葉の菊紋が刻まれています。

実に、やんごとなき刀。

心なしか、他の刀に比べて、高貴な印象を受けました。

また、今回の展覧会は、刀だけでなく刀装具も見どころの一つです。

黒川古文化研究所の刀装具コレクションからも、一級品の数々が上京しています。

後藤一乗 《瑞雲透鐔》 江戸時代後期 黒川古文化研究所蔵

その中でも特に必見なのが、江戸時代の名工・土屋安親による 《豊干禅師図鐔》。

鍔としては珍しく、重要文化財に指定されています。

よーく見ると、右側に寝ている虎が描かれていました。

その姿は、まるで猫。

毛のふさふさ感の表現は、もはや神業です。

重要文化財に指定されるのも納得の超絶技巧が施された鍔でした。

ちなみに、今回の展覧会で個人的に一番印象に残った展示品は、こちら。

重要文化財の 《刀 無銘(伝長谷部国重)》 を鑑定し、その品質を保証した書です。

重要文化財 刀 無銘(伝長谷部国重) 南北朝時代 黒川古文化研究所蔵

こうした保証書は、折り畳んで保管されていたから “折紙” と呼ばれていたそうな。

これが転じて、「折り紙付き」 という言葉が生まれたとのこと。

実際の折紙は、意外と地味だったのですね。

1位を目指して、ランキングに挑戦中!(現在8位です )

)

下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!