2013年の佐藤美術館での個展以来、

アートイベント等で、すっかりお世話になっている現代芸術家・富田菜摘さん。

そんな彼女の最新個展が、現在、新宿高島屋の美術画廊で開催中です。

![]()

タイトルは、“富田 菜摘展 真夏の夜の夢”。

フクロウやコウモリなど、「夜行性の動物」 をモチーフにした新作が発表されています。

![]()

![]()

夜行性の動物たちのため、いつもの展覧会よりも、会場はやや暗めに。

作品本体はもちろん、白い壁に映る動物たちの影にも要注目です。

![]()

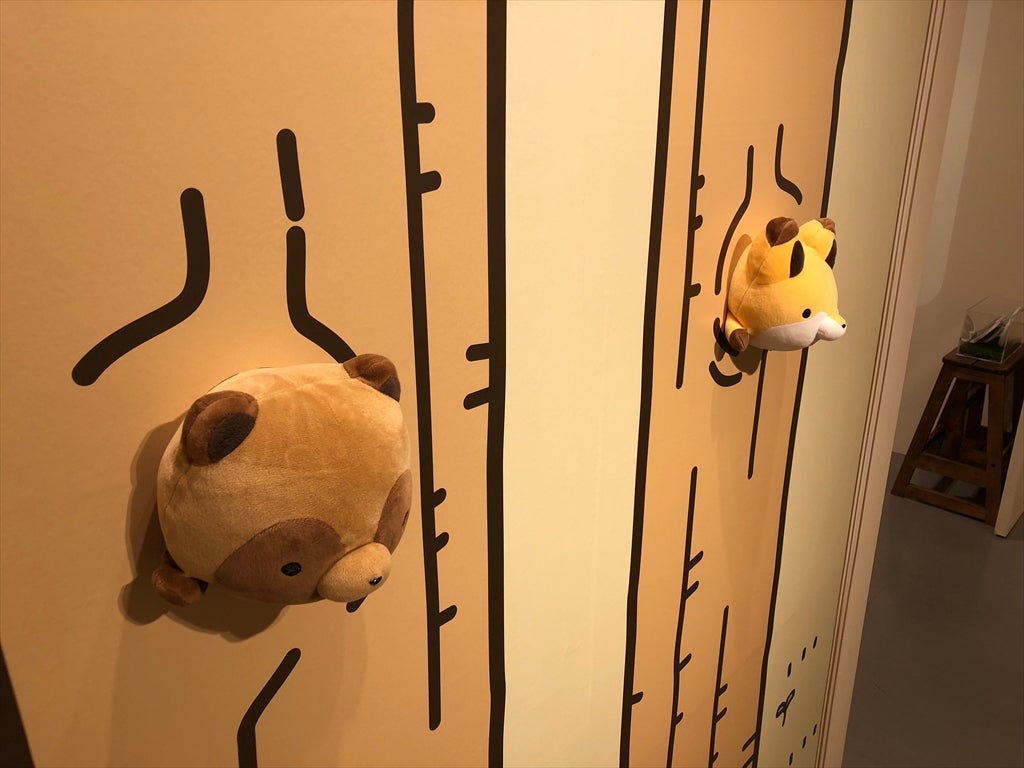

トビウサギをモチーフにした 「飛吉」 たちや、

![]()

フェネックをモチーフにした 「ニック」 も、キュートでしたが。

![]()

それ以上にキュートだったのが、コアラの 「ゆかり」。

(富田さん曰く、コアラはユーカリを食べるので、「ゆかり」 と命名したとのことw)

![]()

顔は実物のコアラと同様に、そこまでキュートではありません (笑)

が、背後に回ってみると、

![]()

おしりが実にキュートでした!!

ぷりぷり♪

・・・・・・・ハッ!よく見たら、ただのボウルじゃないか。

ただのボウルに、胸をときめかせしまっただなんて (汗)

完全にヤバい奴です。

富田さん、どう責任を取ってくれるんですか?!(←言いがかり)

こちらが、その富田さんご本人↓

![]()

一緒に映っているのは、今回の展覧会の目玉作品の一つ、ライオンの 「ライアン」 です。

フライパンや車輪、工事現場のバリケードなどで作られています。

圧巻だったのは、たてがみの表現。

![]()

フライ返しやメジャー、熊手などを巧く用いて、

ライオンのたてがみのフサフサ感を再現していました。

どう考えても、硬い素材であるはずなのに、

ふわふわッとした印象を受けるから不思議なものです。

富田さん曰く、長年制作を続けてきたので、

ようやくこのたてがみにチャレンジすることができたとのことでした。

作品の持つキュートさは、初期の頃からずっと変わっていませんが。

富田さんの制作スキルは、初期と比べて格段にパワーアップしていました。

そのことを、さらに実感させられたのが、マレーバクの 「広夢」 です。

![]()

マレーバクの胴体の黒と白の境目の部分にご注目。

一体、何で作られていると思いますか?

![]()

正解は、羽釜だそうです。

でも、羽釜のアイデンティティともいうべき (?) 羽が見当たりません。

その理由を富田さんに尋ねたところ、

丸一日かけて、ニッパー的なもので切り取ったという回答が。

・・・・・・・・・。

ワイルドです。

ワイルドにもほどがあります。

「羽釜の羽をひきちぎってやったぜ~。ワイルドだろ~」

いや、スギちゃんでも、そこまではやりません。

ちなみに、羽繋がりで。

会場のあちこちにいるコウモリの羽の部分には、お菓子の缶が多く使われていました。

例えば、ゆかり。

![]()

また例えば、ヨックモック。

![]()

それらの中に、実家にあった箱の一部を発見!

おもちゃ入れに使っていたなァ。

![]()

「可愛い!」 だけじゃなく、

「懐かしい!」 という感情も、時に押し寄せてくる展覧会です。

![星]()

![星]()

会期は、8月13日まで。

最終日は16時で閉場してしまうそうなのでご注意を。

1位を目指して、ランキングに挑戦中。

下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!

![Blogランキングへ]()

![にほんブログ村 美術ブログへ]()

アートイベント等で、すっかりお世話になっている現代芸術家・富田菜摘さん。

そんな彼女の最新個展が、現在、新宿高島屋の美術画廊で開催中です。

タイトルは、“富田 菜摘展 真夏の夜の夢”。

フクロウやコウモリなど、「夜行性の動物」 をモチーフにした新作が発表されています。

夜行性の動物たちのため、いつもの展覧会よりも、会場はやや暗めに。

作品本体はもちろん、白い壁に映る動物たちの影にも要注目です。

トビウサギをモチーフにした 「飛吉」 たちや、

フェネックをモチーフにした 「ニック」 も、キュートでしたが。

それ以上にキュートだったのが、コアラの 「ゆかり」。

(富田さん曰く、コアラはユーカリを食べるので、「ゆかり」 と命名したとのことw)

顔は実物のコアラと同様に、そこまでキュートではありません (笑)

が、背後に回ってみると、

おしりが実にキュートでした!!

ぷりぷり♪

・・・・・・・ハッ!よく見たら、ただのボウルじゃないか。

ただのボウルに、胸をときめかせしまっただなんて (汗)

完全にヤバい奴です。

富田さん、どう責任を取ってくれるんですか?!(←言いがかり)

こちらが、その富田さんご本人↓

一緒に映っているのは、今回の展覧会の目玉作品の一つ、ライオンの 「ライアン」 です。

フライパンや車輪、工事現場のバリケードなどで作られています。

圧巻だったのは、たてがみの表現。

フライ返しやメジャー、熊手などを巧く用いて、

ライオンのたてがみのフサフサ感を再現していました。

どう考えても、硬い素材であるはずなのに、

ふわふわッとした印象を受けるから不思議なものです。

富田さん曰く、長年制作を続けてきたので、

ようやくこのたてがみにチャレンジすることができたとのことでした。

作品の持つキュートさは、初期の頃からずっと変わっていませんが。

富田さんの制作スキルは、初期と比べて格段にパワーアップしていました。

そのことを、さらに実感させられたのが、マレーバクの 「広夢」 です。

マレーバクの胴体の黒と白の境目の部分にご注目。

一体、何で作られていると思いますか?

正解は、羽釜だそうです。

でも、羽釜のアイデンティティともいうべき (?) 羽が見当たりません。

その理由を富田さんに尋ねたところ、

丸一日かけて、ニッパー的なもので切り取ったという回答が。

・・・・・・・・・。

ワイルドです。

ワイルドにもほどがあります。

「羽釜の羽をひきちぎってやったぜ~。ワイルドだろ~」

いや、スギちゃんでも、そこまではやりません。

ちなみに、羽繋がりで。

会場のあちこちにいるコウモリの羽の部分には、お菓子の缶が多く使われていました。

例えば、ゆかり。

また例えば、ヨックモック。

それらの中に、実家にあった箱の一部を発見!

おもちゃ入れに使っていたなァ。

「可愛い!」 だけじゃなく、

「懐かしい!」 という感情も、時に押し寄せてくる展覧会です。

会期は、8月13日まで。

最終日は16時で閉場してしまうそうなのでご注意を。

1位を目指して、ランキングに挑戦中。

下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!

![タヌキとキツネ ふにっとマスコット [全6種セット(フルコンプ)]](http://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51aJc0Hb6PL._SL160_.jpg)