現在、根津美術館で開催されているのは、ちょっと変わった仏教美術展。

釈迦の入滅を描いた仏涅槃図や、

![]()

(注:館内の写真撮影は、特別に許可を得ております)

密教の宇宙を絵で表したとされる曼荼羅などの仏教絵画、

![]()

その他、華鬘 (けまん:仏堂を飾る法具) やお経といった仏教に関する美術品が紹介されています。

![]()

「あれっ?それって、いつもと変わらない仏教美術展じゃないの??」

そう疑問に思われた方も、いらっしゃるかもしれませんが。

実は今回出展されている仏教美術には、共通点があるのです。

それは、すべて作品の中に花が登場していること。

例えば、涅槃図の中には・・・

![]()

重要文化財 行有・専有 《仏涅槃図》 絹本着色 日本・南北朝時代 康永4年(1345) 根津美術館

沙羅双樹が、つまりシャラの樹の花が描かれています。

![]()

また例えば、釈迦や菩薩を描いた仏画には・・・

![]()

重要文化財 《法相曼荼羅》 絹本着色 日本・鎌倉時代 13-14世紀 根津美術館

たいていの仏様の足元に蓮台が、つまり蓮の花が描かれています。

![]()

![]()

そう。こちらは、仏教美術の中では脇役的存在だった 「花」 に着目した展覧会。

その名も、“ほとけをめぐる花の美術” です。

![]()

これまであまり意識したことはなかったですが、

注目してみると、意外とたくさんの花が描かれていたことに気が付かされます。

![]()

《虚空蔵菩薩・明星天子像》(部分) 絹本着色 日本・南北朝時代 14世紀 根津美術館

![]()

《両界曼荼羅》(部分) 絹本着色 日本・室町時代 15世紀 根津美術館

"いやいや、さすがに、この 《水瓶》 に花は無いでしょうw" と思ったら・・・

![]()

《水瓶》 青銅 日本・鎌倉時代 13-14世紀 根津美術館

この部分に、しっかりと花がありました。

(根津美術館の関係者様、疑ってしまい申し訳ありませんm(__)m)

![]()

花を見つけると、心がウキウキするものですね。

正直なところ、なんとなく地味な印象がある仏教美術ですが、

「花を探す」 という切り口のおかげで、気軽な気持ちで楽しむことができました。

冬から春へ。

花が咲き始めるこの季節にピッタリの展覧会です。

![星]()

![星]()

さてさて、今回出展されていた作品の中で、

特に印象に残っているものを、ご紹介いたしましょう。

1点目は、こちらの 《仏涅槃図》。

![]()

《仏涅槃図》 絹本着色 日本・鎌倉時代 14世紀 根津美術館

パッと見はオーソドックスな 《仏涅槃図》 なのですが。

仏の顔の下に、ご注目。

![]()

蓮の花が敷かれています。

まるで、枕のよう。エアウィーヴの枕のよう。

入滅しているのではなく、快眠しているだけなのかもしれません。

そして、もう1点は、《兜率天曼荼羅》。

![]()

《兜率天曼荼羅》 絹本着色 日本・南北朝時代 14世紀 根津美術館

緑をベースにした珍しい曼荼羅なのだとか。

どことなくファミコンのゲーム画面を彷彿とさせるものがあります

耳をすませば、ピコピコ音が聞こえてくるようです。

ところで、肝心の花が見つかりません。

キャプションによれば、画面の右上に描かれているようです。

![]()

蓮はもちろんわかりましたが。

実は、庭一面をビッシリ覆う截金の紋様も、何かしらの不思議な花なのだそうです。

まさか、それが花だとは!

無理ゲーにもほどがあります。

不思議と言えば、花は関係ないですが、

仏様から発せられるオーラ (?) も、ちょっと不思議なことになっていました。

![]()

基本は、「ピキーン!」 と一直線に放たれているのですが、

建物の上部を通り抜ける時に関しては、まるで煙のように 「フワ~ン」 となるようです。

どういう仕組みになっているのでしょう?

いろいろ不思議な 《兜率天曼荼羅》 でした。

ちなみに。

次回の展覧会では、いよいよ根津美術館コレクションを代表するあの花が登場するようですよ。

![]()

┃会期:2019年2月28日(木)~3月31日(日)

┃会場:根津美術館

┃http://www.nezu-muse.or.jp/

1位を目指して、ランキングに挑戦中。

下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!

![Blogランキングへ]()

![にほんブログ村 美術ブログへ]()

釈迦の入滅を描いた仏涅槃図や、

(注:館内の写真撮影は、特別に許可を得ております)

密教の宇宙を絵で表したとされる曼荼羅などの仏教絵画、

その他、華鬘 (けまん:仏堂を飾る法具) やお経といった仏教に関する美術品が紹介されています。

「あれっ?それって、いつもと変わらない仏教美術展じゃないの??」

そう疑問に思われた方も、いらっしゃるかもしれませんが。

実は今回出展されている仏教美術には、共通点があるのです。

それは、すべて作品の中に花が登場していること。

例えば、涅槃図の中には・・・

重要文化財 行有・専有 《仏涅槃図》 絹本着色 日本・南北朝時代 康永4年(1345) 根津美術館

沙羅双樹が、つまりシャラの樹の花が描かれています。

また例えば、釈迦や菩薩を描いた仏画には・・・

重要文化財 《法相曼荼羅》 絹本着色 日本・鎌倉時代 13-14世紀 根津美術館

たいていの仏様の足元に蓮台が、つまり蓮の花が描かれています。

そう。こちらは、仏教美術の中では脇役的存在だった 「花」 に着目した展覧会。

その名も、“ほとけをめぐる花の美術” です。

これまであまり意識したことはなかったですが、

注目してみると、意外とたくさんの花が描かれていたことに気が付かされます。

《虚空蔵菩薩・明星天子像》(部分) 絹本着色 日本・南北朝時代 14世紀 根津美術館

《両界曼荼羅》(部分) 絹本着色 日本・室町時代 15世紀 根津美術館

"いやいや、さすがに、この 《水瓶》 に花は無いでしょうw" と思ったら・・・

《水瓶》 青銅 日本・鎌倉時代 13-14世紀 根津美術館

この部分に、しっかりと花がありました。

(根津美術館の関係者様、疑ってしまい申し訳ありませんm(__)m)

花を見つけると、心がウキウキするものですね。

正直なところ、なんとなく地味な印象がある仏教美術ですが、

「花を探す」 という切り口のおかげで、気軽な気持ちで楽しむことができました。

冬から春へ。

花が咲き始めるこの季節にピッタリの展覧会です。

さてさて、今回出展されていた作品の中で、

特に印象に残っているものを、ご紹介いたしましょう。

1点目は、こちらの 《仏涅槃図》。

《仏涅槃図》 絹本着色 日本・鎌倉時代 14世紀 根津美術館

パッと見はオーソドックスな 《仏涅槃図》 なのですが。

仏の顔の下に、ご注目。

蓮の花が敷かれています。

まるで、枕のよう。エアウィーヴの枕のよう。

入滅しているのではなく、快眠しているだけなのかもしれません。

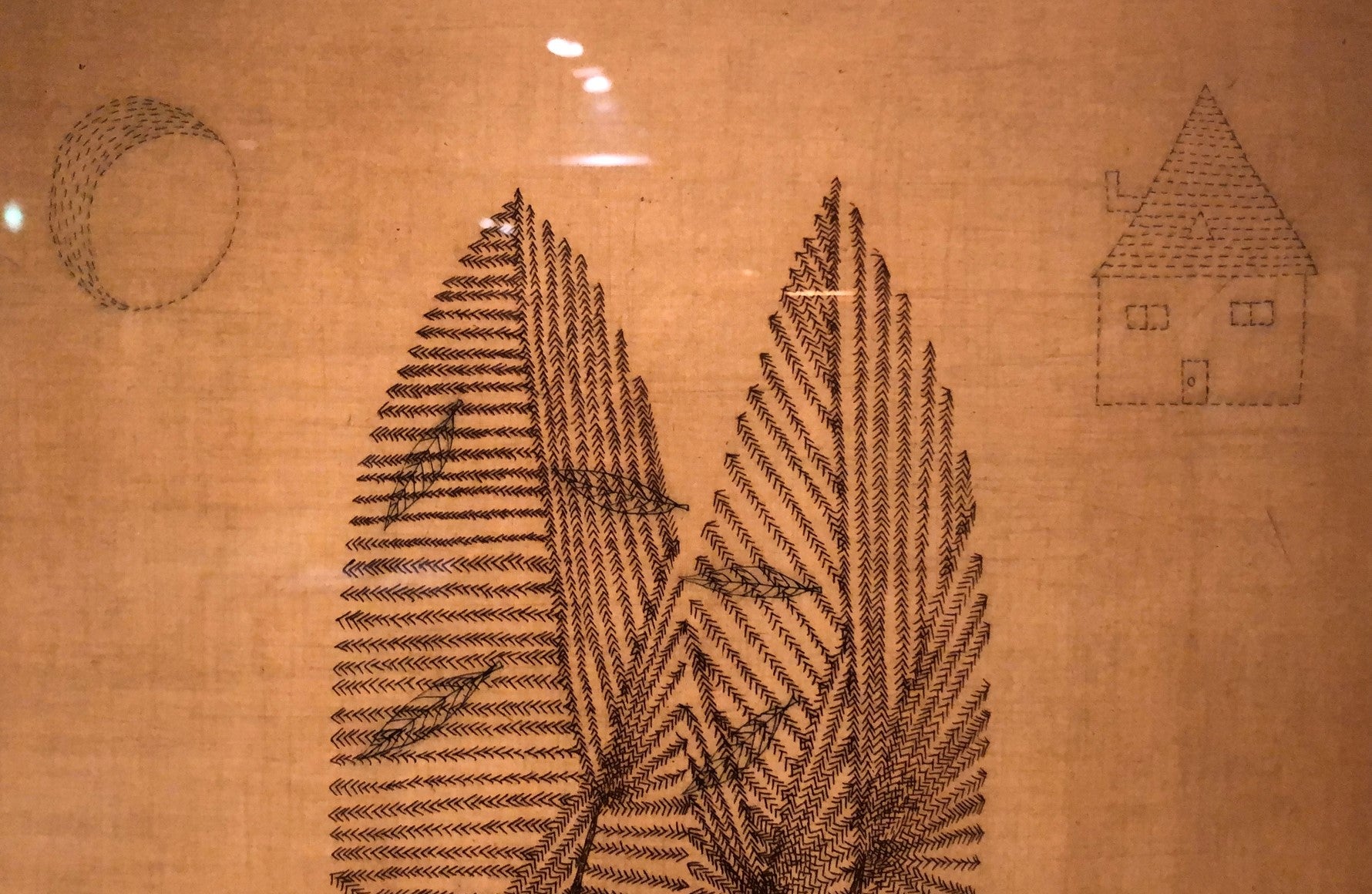

そして、もう1点は、《兜率天曼荼羅》。

《兜率天曼荼羅》 絹本着色 日本・南北朝時代 14世紀 根津美術館

緑をベースにした珍しい曼荼羅なのだとか。

どことなくファミコンのゲーム画面を彷彿とさせるものがあります

耳をすませば、ピコピコ音が聞こえてくるようです。

ところで、肝心の花が見つかりません。

キャプションによれば、画面の右上に描かれているようです。

蓮はもちろんわかりましたが。

実は、庭一面をビッシリ覆う截金の紋様も、何かしらの不思議な花なのだそうです。

まさか、それが花だとは!

無理ゲーにもほどがあります。

不思議と言えば、花は関係ないですが、

仏様から発せられるオーラ (?) も、ちょっと不思議なことになっていました。

基本は、「ピキーン!」 と一直線に放たれているのですが、

建物の上部を通り抜ける時に関しては、まるで煙のように 「フワ~ン」 となるようです。

どういう仕組みになっているのでしょう?

いろいろ不思議な 《兜率天曼荼羅》 でした。

ちなみに。

次回の展覧会では、いよいよ根津美術館コレクションを代表するあの花が登場するようですよ。

┃会期:2019年2月28日(木)~3月31日(日)

┃会場:根津美術館

┃http://www.nezu-muse.or.jp/

1位を目指して、ランキングに挑戦中。

下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!

”

”