現在募集中のアートツアーです。アートに興味のない方でも楽しんで頂ける企画を心掛けております。

初参加の方も多いので、どうぞお気軽にご参加くださいませ♪

(男女比は、7:3くらいで女性が多いです。

また、おひとりで参加される方が大半ですので、一人でもふらっと遊びにいらしてください!

お子様とご一緒の参加も大歓迎です[お子様の参加費は基本無料])

定員になり次第、募集は〆切らせて頂きますので、よろしくお願いします。

参加希望の方は、お手数をおかけして恐縮ですが、

件名に希望するアートツアーを明記して、以下のメールフォームよりお申し込みくださいませ。

詳細をお知らせいたします。

https://ws.formzu.net/fgen/S98375463/お知らせ先のメールアドレスが間違っている方が、ごくたまにいらっしゃいます。

こちらからの返信がない場合は、もう一度お送り頂けますと幸いです。

4/14(日) 今日は一日トルコ三昧ツアー(おかげさまで、こちらのアートツアーは定員に達しました。現在はキャンセル待ちでの受付となっております)今年2019年は、日本における 「トルコ文化年」。

それを記念して、トルコの多様な芸術や文化を紹介する展覧会、

"トルコ至宝展 チューリップの宮殿 トプカプの美" が、国立新美術館にて開催されます。

トプカプ宮殿博物館が所蔵する宝飾品や工芸品、

食器、武器、書籍といった国宝級の至宝約170点が来日する貴重な機会です。

この展覧会をさらに楽しむべく、展覧会の前に、

代々木上原にある日本最大のモスク、

東京ジャーミイ・トルコ文化センターを訪れます。

(その内装の美しさは、アジア1だとも言われています)

日本にいながらして、トルコ旅行の気分が味わえる。

そんな東京ジャーミィで、たっぷりとトルコの文化に触れましょう!

トルコの文化に興味がある方も、これを機に興味を持ってみたい方も、大歓迎です♪

時間:13時半~18時

定員:12名

参加費:1500円 (展覧会鑑賞料を含む)

ご参加希望の方は、こちらの応募フォームからお願いいたします↓

https://ws.formzu.net/fgen/S98375463/4/20(土) 浮世絵 × JAZZ TALK & LIVE !! (仮)ある時は、太田記念美術館の学芸員。

またある時は、ジャズピアニスト。

そんな渡邉晃氏とアートテラー・とに~のタッグでお送りした伝説企画、

『浮世絵×ジャズ』 のセッションライブが、皆様からのリクエストにお応えして、ついに復活します!

浮世絵、そして、ジャズの楽しみ方を伝えるトークコーナーあり。

渡邉さんと実力派メンバーによる本格的ジャズライブコーナーあり。

さらに、ラストでは、葛飾北斎の

《神奈川沖浪裏》 をモチーフに、

渡邉さんが、この企画のために作曲したオリジナル曲を披露いたします!

どうぞご期待くださいませ♪

時間:17時~18時半(開場は16時半)

定員:50名

参加費:3888円 (税込み)

出演:渡邉晃氏、大井澄東氏(ドラム)、河合卓人氏 (ボーカル)、小松誠幸氏 (ベース)

ご参加希望の方は、セブンアカデミーのHPからお願いいたします↓

セブンアカデミー オンライン講座予約ページ4/21(日) 今度は東寺展だ!高天先生と行く 仏像の手相鑑定ツアー占い師の

高天麗舟先生を講師に迎え、

仏像を手相という視点で鑑賞する大人気企画の最新版です。

今回のツアーで訪れるのは、今年2018年大本命の仏像展

“国宝 東寺―空海と仏像曼荼羅” 。

東寺の講堂から15体の仏像が集結する史上最大規模の仏像展です!

その中で、もっともありがたい手相の持ち主は、どの仏像なのか?!

はたまた、逆に、頼りがいのない (?) 手相の仏像はいるのか??

高天先生とともに、ズバリ鑑定いたしましょう。

もちろん手相鑑定をしたことが無いという方 (多くの方がそうでしょうがw) も、ご安心を!

ツアーの冒頭に、手相の見方がわかるレクチャーコーナーがあります。

東寺の仏像をたっぷり堪能しつつ、手相の鑑定方法も身につきつつ、

さらに、空き時間に高天先生に、自分の手相もチェックしてもらえてしまう。

一粒で二度、いや三度、美味しいアートツアーです。

これまでに参加された方も、初参加の方も大歓迎ですよ

![パー]()

時間:13時~17時

定員:12名

参加費:3000円 (展覧会鑑賞料を含みます)

ご参加希望の方は、こちらの応募フォームからお願いいたします↓

https://ws.formzu.net/fgen/S98375463/4/29(土) 平成最後の大東京建築ツアー世界中の建築ファンが憧れる街・東京。

この街には、たくさんの名建築が存在しています。

その東京で生活をしていながら、建築に興味が無いなんて!

あぁ、何ともったいないことでしょう!!

「・・・・でも、“建築” って何をどう観たらいいの?? 」 そんな皆様にお送りするのが、みんなの大東京建築ツアー。

実際に東京の街をぶらぶらしながら名建築を巡り、

進行役の自分と講師の建築家が掛け合いをしながら、その魅力をたっぷりお伝えするツアーです。

平成21年にスタートした "みんなの大東京建築ツアー"。

これまでに180を超える建築ツアーをお届けしてきました。

さて、ツアー当日の4月29日は、平成最後の前々日。

そこで、今回は、平成を振り返るべく、

平成にデビューした建築家の名建築を巡る建築ツアーをお届けいたします。

(電車を乗り継いで、都内の数か所を巡ります。集合場所は決定次第、順次更新します)平成の世とともに歩んだ建築家から、

平成から新元号への架け橋となる建築家まで。

さまざまな建築家の作品が登場!

どうぞお楽しみに♪

時間:13時~18時

定員:15名

参加費:1500円(交通費は各自負担)

ご参加希望の方は、こちらの応募フォームからお願いいたします↓

http://arc-tour.org/mail.html4/30(火・祝) 平成最後の日 ドキッ!悪女だらけのアートツアー本日は、平成最後の日。

それにちなんで、終末、世紀末の美術界に現れる、

『ファム・ファタール』 (宿命の女、魔性の女) をキーワードにしたアートツアーを開催します。

まず訪れるのは、4月1日付けで名称が、

パナソニック 汐留ミュージアムから変更になるパナソニック汐留美術館。

その改称1発目に開催されるのが、

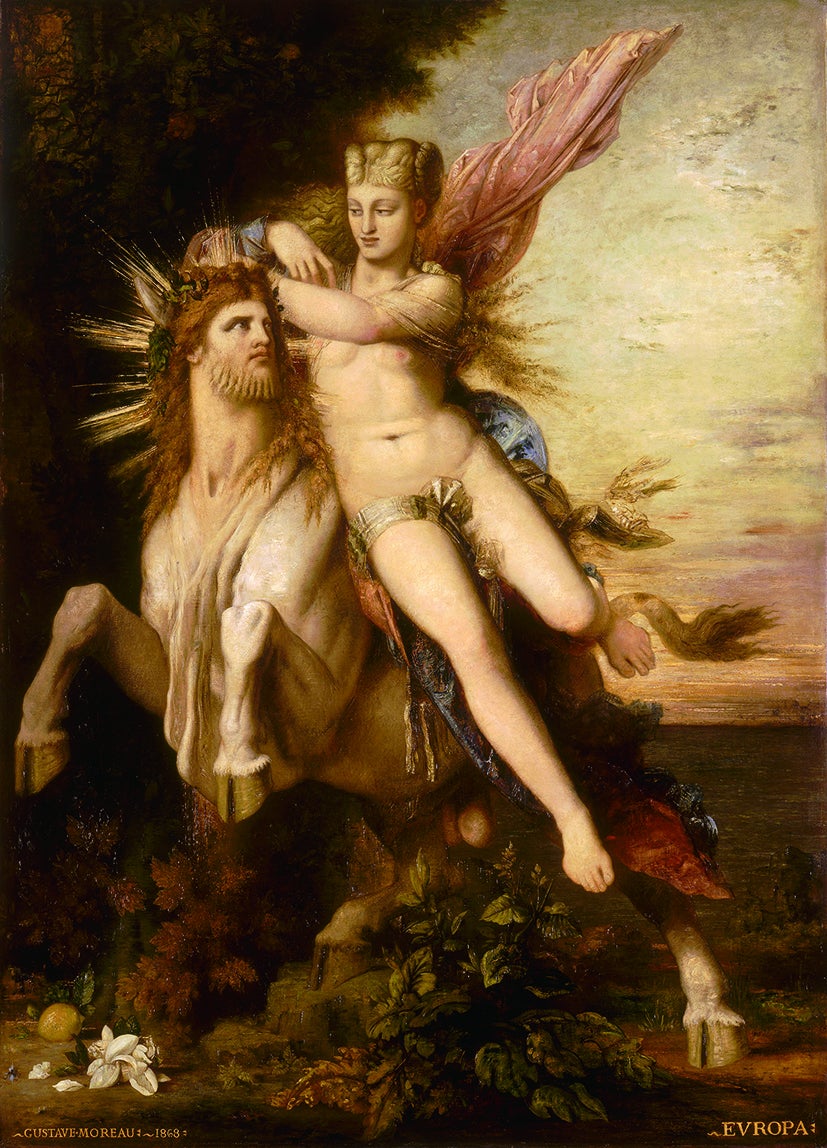

"ギュスターヴ・モロー展― サロメと宿命の女たち ―"。

ファム・ファタルを描かせたら右に出るものはいない、

フランス象徴主義を代表する人気画家ギュスターヴ・モローの待望の大規模展覧会です。

本国フランスのギュスターヴ・モロー美術館より、名品約70点が来日!

西洋美術ファンならば、是非とも抑えておきたい展覧会です。

その後、休憩を挟み、三菱一号館美術館へ。

約200年分のイギリス美術を堪能できる

"ラファエル前派の軌跡展" を鑑賞します。

美術史にその名を残す "リアル" ファム・ファタル、

ジェーン・バーデンをモデルに描かれた名作をはじめ、数多くの名画が来日しています。

こちらも、この春、是非抑えておきたい展覧会の一つ。

当日は見どころをガイドいたしますので、お気軽に遊びにいらしてくださいませ。

悪女がお好きな方も、悪女とは距離を置きたい方も、

そして、我こそは悪女という方も、どなた様も大歓迎です (笑)

時間:13時~17時半

定員:10名

参加費:2500円 (2つの展覧会の鑑賞料を含みます)

ご参加希望の方は、こちらの応募フォームからお願いいたします↓

https://ws.formzu.net/fgen/S98375463/5/2(木・祝) 見ごろ食べごろ 花満開の日本美術ツアー例年、GW期間は、根津美術館の燕子花が見ごろを迎えます。

さらに、その開花期間に合わせて開催されるのが、

"尾形光琳の燕子花図 寿ぎの江戸絵画" という特別展。

教科書や二千円札などでもお馴染みの国宝

《燕子花図屏風》 が1年に1度お披露目される展覧会です。

リアルな燕子花と、日本で最も有名な燕子花が同時に観られる。

まさに、根津美術館のベストシーズンです。

また、徒歩圏内にある山種美術館では、

"花・Flower・華―四季を彩る" という展覧会が開催されています。

梅、桜、牡丹、百合、朝顔、菊、水仙、椿など、

さまざまな花を描いた名画を一挙公開する華やかな展覧会です。

それらの作品を愛でた後は、美術館内のCafe椿にてカフェタイム。

オススメは、

出展作をモチーフにしたオリジナルの和菓子です。

というわけで、今回のアートツアーでは、この2つの美術館を巡ります。

桜のシーズンは終わってしまいましたが、

GW期間ならではのお花見を満喫いたしましょう!

時間:13時~17時

定員:12名

参加費:2300円 (2館の展覧会鑑賞料を含む)

ご参加希望の方は、こちらの応募フォームからお願いいたします↓

https://ws.formzu.net/fgen/S98375463/5/3(金・祝) 全哺乳類必見⁈"大哺乳展2"へ行こう!現在、上野の国立科学博物館にて、

"特別展「大哺乳類展2―みんなの生き残り作戦」" が開催されています。

こちらは、確実に1人よりも、みんなで楽しむタイプの展覧会。

‟気になってはいるんだけど、周囲に一緒に行ってくれそうな人がいなくて・・・”

という方、是非、この機会にご一緒いたしましょう♪

みんなで展覧会を鑑賞後、館内のレストランにてカフェ休憩。

その後、時間の許す限り、常設展も満喫いたしましょう!

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

時間:13時~17時

定員:12名

参加費:1500円 (展覧会鑑賞料を含む)

ご参加希望の方は、こちらの応募フォームからお願いいたします↓

https://ws.formzu.net/fgen/S98375463/5/4(土) ぐるっと丸ノ内線ミステリーアートツアーどこを訪れるかは当日までのお楽しみ。

丸ノ内線を乗り継ぎながら、全部で3つのアートスポットを巡る。

そんなミステリーツアーのようなアートツアーを開催いたします。

大人のための遊べるギャラリーから、 老舗企業の手掛けるミュージアム、

さらには、昨年誕生したばかりの出来立てホヤホヤのミュージアムをご案内。

しかも、学芸員さんの特別ガイド付、ツアーの皆さまだけの特典付です!

それに加えて、アーティストさんご本人も特別に参戦してくださる予定です♪

令和初のアートツアーだけに、内容盛りだくさん。

どうぞご期待くださいませ。

時間:13時~18時

定員:12名

参加費:2000円 (3館の展覧会鑑賞料を含む)

ご参加希望の方は、こちらの応募フォームからお願いいたします↓

https://ws.formzu.net/fgen/S98375463/いずれのツアーも、皆様のご参加を心よりお待ちしております!!

(星1.5つ)」

(星1.5つ)」