今年2019年は、日本とオーストリアの外交が樹立して150周年の節目の年。

それを記念して、この春、東京都美術館で大々的なクリムト展が、

国立新美術館では、ウィーン世紀末の美術を紹介する展覧会が開催されています。

“東京都美術館に行こうかな。それとも、国立新美術館に行こうかな。

やっぱり両方とも行っちゃおうかな♪”

そんな風にワクワクされている方は、きっと多いことでしょう。

・・・・・・・・が!

その2つの展覧会のせいで、完全に陰に隠れてしまっていますが、

実は、ウィーン世紀末の美術をテーマにした展覧会が、都内でもう一つ開催されているのです。

それは、現在、目黒区美術館で開催中の展覧会、

“京都国立近代美術館蔵 世紀末ウィーンのグラフィック” 。

![]()

こちらは、京都国立近代美術館が収蔵品する、

世紀末ウィーンの優れたグラフィック作品のコレクションを紹介する展覧会です。

それらのコレクションは、とある起業家によって、2015年に京近美に寄贈されたもので、

今年1月から2月にかけて京近美で開催された展覧会にて、初めてその全貌が紹介されました。

つまり、世紀末ウィーンのグラフィックコレクションが、

まとまった形で紹介されるのは、今回の展覧会が2回目の機会。

東京では、いや、京都以外では初となる貴重な機会なのです。

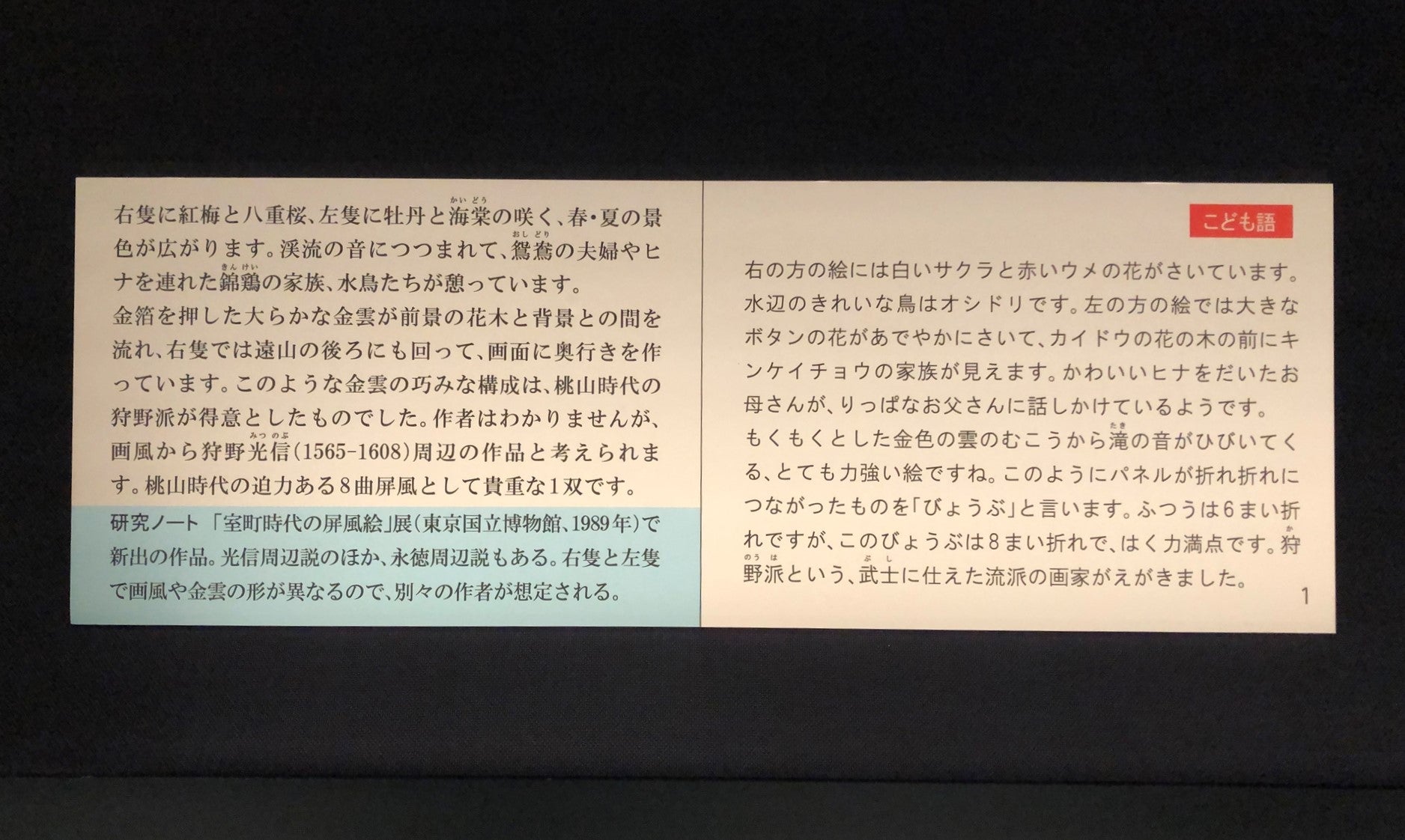

版画や挿絵本とその原画、装丁など、

出展作品数は、実に約300点を数えます。

![]()

![]()

(注:館内の写真撮影は、特別に許可を得ております)

しかも、それらの中には、クリムトの素描 (薄いので近づいて観るべし!) や、

![]()

エゴン・シーレの素描 (薄いのでやっぱり近づいて観るべし!) も含まれています。

![]()

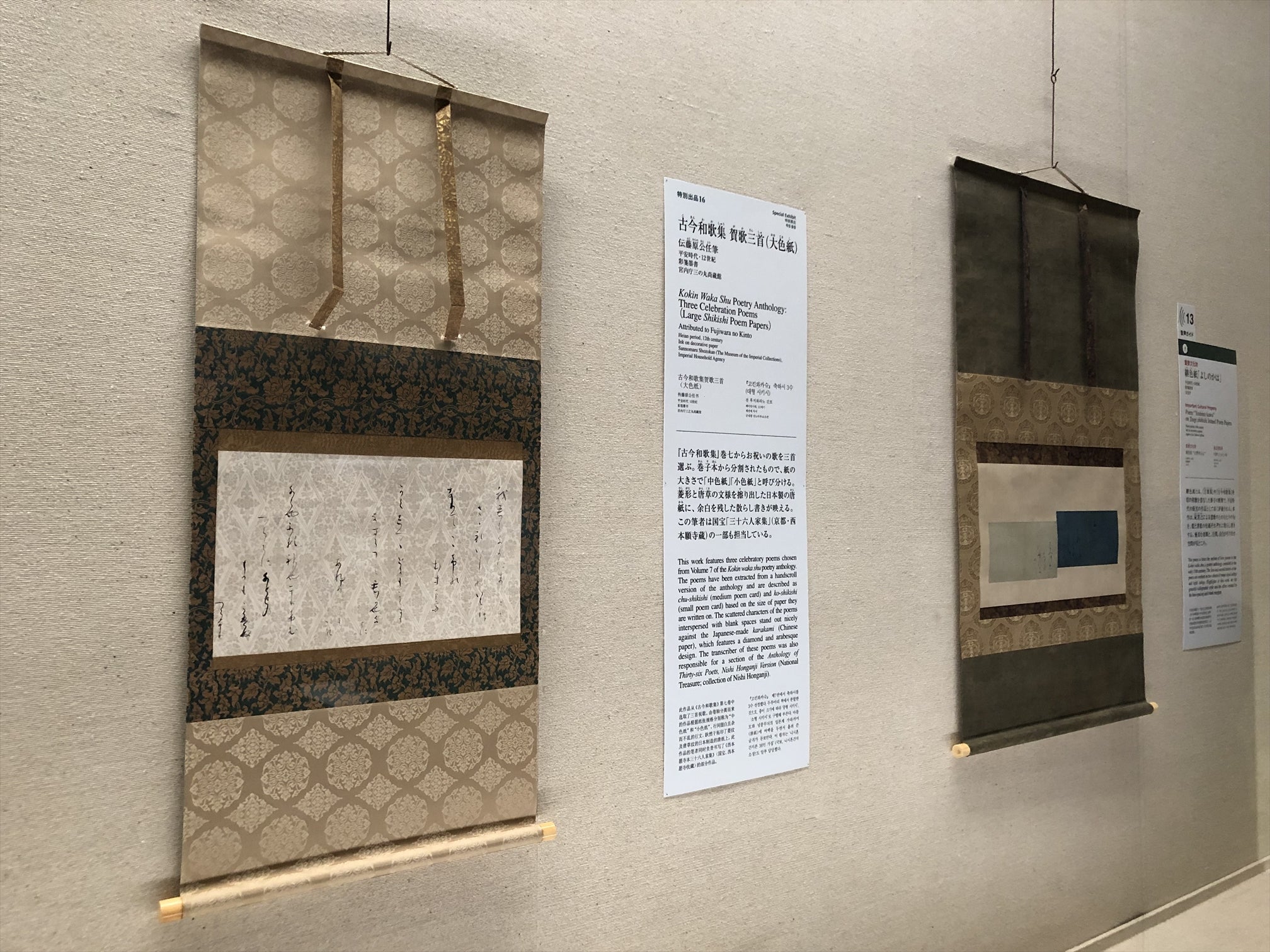

さらには、特別出展として、

武蔵野大学美術館・図書館が所蔵するリヒャルト・ルクシュによる石膏彫像も。

![]()

これだけ見応えがあって、鑑賞料はなんと800円!

東京都美術館と国立新美術館の展覧会の半額です。

この春訪れるウィーン世紀末美術展の選択肢の一つに、こちらも加えてみてはいかがでしょうか?

![星]()

さてさて、正直なところ、

クリムトとシーレ以外は、ほぼ “はじめまして” な作家ばかりでしたが。

![]()

![]()

ミュシャを彷彿とさせる作風だったり、

ヴァロットンを彷彿とさせる作風だったり。

目も心も惹きつけられる作品が、意外と多くありました。

個人的にお気に入りなのは、

ヨーゼフ・ホフマンの 《ブロンシア・コラー=ピネルのための家具 デザイン案》。

![]()

![]()

なぜ、こんなにも余白がたっぷりなのか。

なぜ、肝心の家具をちょこんとしか描かないのか。

ただ、何だか異常に可愛らしかったです (笑)

ちなみに、そんなホフマンの周辺作家 (←誰だか不明らしい) によるグラフィックも印象的でした。

![]()

観ているだけで目が疲れるグラフィック。

タイトルは、《ダイナミックな装飾》 とのこと。

この壁紙が使用された部屋に閉じ込められたら、間違いなく発狂しそうな気がします。

最後に、今回もっとも印象的だった作家、

ミレーヴァ・ロラーの作品をご紹介いたしましょう。

![]()

どことなく吉田戦車風味。

どことなくうすた京介風味。

これほどまでに脱力感と哀愁が漂う作品は、なかなか美術館ではお目にかかれません。

ある意味では、この作品がもっとも世紀末的だった気がします。

1位を目指して、ランキングに挑戦中。

下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!

![Blogランキングへ]()

![にほんブログ村 美術ブログへ]()

それを記念して、この春、東京都美術館で大々的なクリムト展が、

国立新美術館では、ウィーン世紀末の美術を紹介する展覧会が開催されています。

“東京都美術館に行こうかな。それとも、国立新美術館に行こうかな。

やっぱり両方とも行っちゃおうかな♪”

そんな風にワクワクされている方は、きっと多いことでしょう。

・・・・・・・・が!

その2つの展覧会のせいで、完全に陰に隠れてしまっていますが、

実は、ウィーン世紀末の美術をテーマにした展覧会が、都内でもう一つ開催されているのです。

それは、現在、目黒区美術館で開催中の展覧会、

“京都国立近代美術館蔵 世紀末ウィーンのグラフィック” 。

こちらは、京都国立近代美術館が収蔵品する、

世紀末ウィーンの優れたグラフィック作品のコレクションを紹介する展覧会です。

それらのコレクションは、とある起業家によって、2015年に京近美に寄贈されたもので、

今年1月から2月にかけて京近美で開催された展覧会にて、初めてその全貌が紹介されました。

つまり、世紀末ウィーンのグラフィックコレクションが、

まとまった形で紹介されるのは、今回の展覧会が2回目の機会。

東京では、いや、京都以外では初となる貴重な機会なのです。

版画や挿絵本とその原画、装丁など、

出展作品数は、実に約300点を数えます。

(注:館内の写真撮影は、特別に許可を得ております)

しかも、それらの中には、クリムトの素描 (薄いので近づいて観るべし!) や、

エゴン・シーレの素描 (薄いのでやっぱり近づいて観るべし!) も含まれています。

さらには、特別出展として、

武蔵野大学美術館・図書館が所蔵するリヒャルト・ルクシュによる石膏彫像も。

これだけ見応えがあって、鑑賞料はなんと800円!

東京都美術館と国立新美術館の展覧会の半額です。

この春訪れるウィーン世紀末美術展の選択肢の一つに、こちらも加えてみてはいかがでしょうか?

さてさて、正直なところ、

クリムトとシーレ以外は、ほぼ “はじめまして” な作家ばかりでしたが。

ミュシャを彷彿とさせる作風だったり、

ヴァロットンを彷彿とさせる作風だったり。

目も心も惹きつけられる作品が、意外と多くありました。

個人的にお気に入りなのは、

ヨーゼフ・ホフマンの 《ブロンシア・コラー=ピネルのための家具 デザイン案》。

なぜ、こんなにも余白がたっぷりなのか。

なぜ、肝心の家具をちょこんとしか描かないのか。

ただ、何だか異常に可愛らしかったです (笑)

ちなみに、そんなホフマンの周辺作家 (←誰だか不明らしい) によるグラフィックも印象的でした。

観ているだけで目が疲れるグラフィック。

タイトルは、《ダイナミックな装飾》 とのこと。

この壁紙が使用された部屋に閉じ込められたら、間違いなく発狂しそうな気がします。

最後に、今回もっとも印象的だった作家、

ミレーヴァ・ロラーの作品をご紹介いたしましょう。

どことなく吉田戦車風味。

どことなくうすた京介風味。

これほどまでに脱力感と哀愁が漂う作品は、なかなか美術館ではお目にかかれません。

ある意味では、この作品がもっとも世紀末的だった気がします。

1位を目指して、ランキングに挑戦中。

下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!