~前回までのあらすじ~

「ぼ、ぼくは、こ、こ、国宝が好きなんだな。」

1101件 (2016年7月現在) の国宝をすべて目にするために、日本全国を歩き回っている国宝ハンター。

これまでに目にした国宝の数は、837件。

ゴールを目指し、今日も放浪の旅を続ける!

7月某日。

日光へと、やってきました。

天気は、あいにくの雨。

ノー日光。ノーサンシャイン。

半袖ハーフパンツスタイルでは、少し肌寒いくらいでした。

日光には、4年前 (第三十八話) に訪れているのですが。

その時に唯一ハンティングできなかった輪王寺の 《大般涅槃経集解》 (ジャンル:書跡・典籍) が、

日光開山1250年&開山勝道上人1200回御遠忌を記念して、久しぶりに公開されているとのこと。

この1件の国宝を観るためだけに、2時間半かけて日光へとやってきたのです。

・・・・・・・で。

国宝を見て、トータル10分程度滞在して、この日の国宝の旅は終了。

2時間半かけて、東京へと戻りました。

特に観光はしない。

それが、国宝ハンターです。

そして、その翌週。

今度は、4時間ほどかけて諏訪湖へとやってきました。

日光の日とは打って変わって、焼けるような暑さです。

目指すは、サンリツ服部美術館。

こちらには、《楽焼白片身変茶碗〈銘不二山/光悦作〉》 を観るために、

2013年のラストツアー (第七十三話) で、一度訪れたことがあるのですが。

なんと、現在開催中の展覧会に、《紙本墨画寒山図〈可翁筆/〉》 (ジャンル:絵画) が出展中とのこと。

世界でも約10点しか作品が確認されていないという幻の画家・可翁。

その中でも最高傑作と評されるのが、《紙本墨画寒山図〈可翁筆/〉》 なのです。

個人蔵の作品のため、これまで公開されたことはなく。

今回が初公開。

これは、何が何でも行くしかありません!

・・・・・・・で。

国宝を見て、トータル15分ほど美術館に滞在して、この日の国宝の旅は終了。

4時間かけて、東京へと戻りました。

今回も特に観光はしない。

それが、国宝ハンターです。

さて、もしかしたら、気づかれた方もいらっしゃるかもしれませんが。

日光と諏訪を訪れた両日とも同じTシャツを着ていました。

実は、こちらのTシャツ。

トーハクのミュージアムショップで販売されていた・・・

その名もずばり、国宝Tシャツです。

国宝ハンターである僕が買わねば、誰が買うというのでしょうか。

どちらにするか熟考した末、

法隆寺宝物館にある 《金銀鍍龍首水瓶〈/(法隆寺献納)〉》 をモチーフにしたものをセレクト。

しばらくは、このTシャツを国宝ハンターのコスチュームにしようと思います。

今現在の国宝ハンティング数 839/1101

1位を目指して、ランキングに挑戦中!(現在7位です )

)

下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!

第百二十四話 国宝ハンター、着こなす!

竹岡雄二 台座から空間へ

こちらは、国際的な舞台で活躍するドイツ在住の美術家・竹岡雄二さん、

その30年にも及ぶドイツでの制作活動を、約20点の代表作で振り返る待望の初回顧展です。

竹岡雄二さんの代名詞とも言えるのが、台座彫刻。

下の写真の左に写っているのは、そのシリーズのうちの1つで、

その名もズバリ、《オレンジの台座》 というタイトルが付けられています。

(注:館内の写真撮影は、特別に許可を頂いております。)

さらに、下の写真の左に写っているのは、《七つの台座》 です。

彫刻家を目指し、日々制作に明け暮れていた若き日の竹岡氏。

“彫刻とは何か?” と深く思い悩むうちに、

「そもそも、彫刻を置くための台座とは何か?」

と、考えるように。

その結果、「いっそ、台座から作ってみよう!」 と作り始めたのが、台座彫刻シリーズなのだとか。

無理無理、お笑いに例えると、“漫才とは何か?” と悩んだ末に、

“いっそ、漫才のマイクスタンドから作ってみよう!” と思い至ったようなもの。

実に、ぶっ飛ん・・・もとい、独創的な発想です。

彫刻なのか?台座なのか?

それ自体が作品なのか?

もしかしたら、見えない彫刻が展示してあるのか?

それとも、この台座彫刻が置かれた空間が、作品なのか?

向き合えば向き合うほど、「?」 が尽きません。

一見すると、とてもシンプルな作品なのですが、

その根底に隠されたコンセプトは、実はかなり複雑。

無口そうに見えて、実はおしゃべり、といった感じです。

ともあれ、台座彫刻の数々を通して、

「作品を見せるとはどういうことなのか?」 を考えさせられました。

ちなみに、そのテーマは竹岡作品に一貫しており、

ショーケースをモチーフにした 《クリーン・ルーム・ジャパン》 や、

マガジンラックをモチーフにした 《インターナショナル・アート・マガジン・ラック》 など、

台座彫刻シリーズ以外の作品でも、見せるもの、陳列するものが、重要な要素となっています。

個人的に一番衝撃的だった作品は、《サイト・ケース1》。

遠くからではわかりづらいので、近づいてみましょう。

なんと、壁の一部が削られているのです。マジで。

こちらは、ミュージアムそのものを作品にしてしまう 「ミュージアム」 シリーズの1つ。

思いついた竹岡さんも竹岡さんなら、

それを許した (?) 埼玉県立近代美術館も埼玉県立近代美術館です。

さてさて、今回の竹岡雄二展は、もう1会場、同じ埼玉県内にある遠山記念館でも開催されています。

(そのため、埼玉県立近代美術館会場に遠山記念館の所蔵品が展示されています)

1936年に竣工した近代和風建築の傑作・遠山邸に、

新作 《ルートヴィッヒ・ヴィトゲンシュタインの台座》 をはじめ、

計6点の竹岡作品が展示されています (闖入しています?)。

近代和風建築と現代アートのセッション。

違和感があるようで、意外と馴染んでいるようで、やっぱり違和感があって。

建物と作品とのその絶妙な関係性に、静かな感動を覚えました。

遠山記念館は、なかなか簡単に行けない距離にありますが、行くだけの価値はありました。

他の作品の写真も紹介したいところですが、

ここで紹介してしまうと、たぶん皆さま、行った気になって、

足を運ばなくなるでしょうから、あえて自粛します (笑)

1位を目指して、ランキングに挑戦中!(現在7位です

)

)下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!

ガラスと土の造形

最寄り駅は、川越駅or桶川駅。

今回は川越駅からバスで向かいます。

・・・・・と、その肝心のバスが、1時間に1本しかありません。

場合によっては、1本もない時もあります。

運悪く、電車が遅れてしまったため、11時22分にバス停に到着 (日曜日)。

次のバスが来るのは、なんと13時15分ではないですか。

約2時間後。。。

仕方なく、川越駅近辺で時間を潰して、次のバスに乗って、最寄りバス停の牛ケ谷戸へ。

ここから、徒歩で約15分だそうです。

マジ遠山!!

こんな田園地帯に、美術館などあるのでしょうか。

不安が募ります。

注意を促さないと、人を撃ちかねないハンターが、この辺をうろついているようです (←妄想!)。

ますます不安が募ります。

そんなこんなで、遠山記念館に到着。

「どうして、こんなところに、こんな立派な建物が?!!」 (←リアルな感想)

と思ってしまうのは、きっと僕だけではないはず。

かなり周囲から浮いています。

実は、この地は、遠山記念館の創立者である日興證券の創立者・遠山元一にとって縁のある地。

幼い頃に没落した地であったのだそうです。

その後、財界人として成功した遠山元一が、

苦労をかけた母のために建てたのが、遠山記念館の敷地内にある遠山邸。

当時の最高技術の大工や左官らを集結させ、

さらに、全国から集めた貴重な材料を贅沢に使い、

2年7ヶ月の歳月を経て、完成した昭和を代表する名建築です。

とても一人が住む家とは思えないほどの大邸宅でした。

なんと親孝行な人物なのでしょう!

さてさて、そんな遠山邸。

現在は、埼玉県立近代美術館とのコラボ展 “竹岡雄二 台座から空間へ” が開催中ですが。

普段の際も、邸宅内は鑑賞可。

しかも、写真撮影可。

細部の細部までこだわりぬかれた昭和の職人技を、心行くまでご堪能くださいませ。

遠山邸だけでも、(遠路はるばる) 観に行く価値は大いにありますが。

建築家・今井兼次設計による遠山記念館も、建物として非常に興味深いものがあります。

ちなみに、なんとこちらの遠山記念館も撮影可。

実に太っ腹な美術館です。

そんな遠山記念館で、現在開催されているのが、“ガラスと土の造形” という展覧会。

約1万点に及ぶ遠山記念館のコレクションの中から、

エジプトやイランの古代ガラス、西洋のステンドグラスといったガラス製品の数々と、

オリエントやアンデスの土器・土偶、中国や日本の陶器といった土製品の数々が展示されています。

その中には、遠山記念館のマスコットキャラクター的存在の仁阿弥道八作 《黒楽銀彩猫手焙》 も。

タイトルだけ目にすると、やや硬い印象を受けますが。

こんな皿があったり、

こんな壺があったり、

足の生え方が奇妙なペンギンがいたり、

全体的には、良い意味で脱力的な展覧会でした。

「誰なんだ、お前は?!」

1位を目指して、ランキングに挑戦中!(現在7位です

)

)下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!

はじめての古美術鑑賞 絵画の技法と表現

現在、根津美術館では、“はじめての古美術鑑賞 絵画の技法と表現” という展覧会が開催中です。

(注:館内の写真撮影は、特別に許可を頂いております。)

敷居が高いと思われがちな日本古美術。

その原因は・・・

「たらしこみ」 や 「繧繝彩色」 といった専門用語にあり?!

ならば、それらの専門用語の意味を、

実際に技法が用いられた古美術作品を交えながら、紹介してしまおうというのが今回の展覧会。

重要文化財 《愛染明王像》 1幅 絹本着色 日本・鎌倉時代 13世紀 根津美術館蔵

初心者向け日本美術ガイドの本を、展覧会にしたらこうなった・・・という感じでした。

取っつきやすくはありましたが、

チョイスされていた専門用語が、ややマニアックだったような印象は否めません。

もっと “はじめて” の方向けに徹して、

「そもそも日本画って、どうやって描いているのか?材料は?」 というような、

初歩の初歩の辺りから解説してくれても良かったかも。

さてさて、今回の展覧会で取り上げられていた美術用語の数々を見ていたら、

1年ぶりに、(個人的にはお気に入りの) あの企画を復活させたくなってしまいました。

IKKO風美術用語辞典です。

それでは、今回紹介されていた美術用語のいくつかを、IKKO風にご紹介いたしましょう。

【外暈~(そとぐま)】

白色~、あるいは、明るい色彩~のものを描くときに、

その輪郭~の外側~を、墨や暗色~でぼかすことで、

「どんだけ~」 と驚くほどに、立体~的に浮かび上がらせる描き方~。

輪郭~の内側~をぼかす描き方~は、内暈~。

【截金~(きりかね)】

金箔~や銀箔~を、極細~の線や三角~、ひし形~といった形に切って、

掛け軸~や屏風絵~、仏像~などに、直で貼り付け~する超絶技法。

「どんだけ~!」

【付立て~(つけたて)】

長沢蘆雪筆 《竹狗児図》 1幅 紙本墨画淡彩 日本・江戸時代 18世紀 根津美術館蔵

輪郭~線を用いず、筆の穂の側面~を利用し、

「背負い投げ~!」 するくらいの勢いで対象をひと筆で描き、陰影~や立体~感を表す技法。

京都の円山~四条派~の画家たちが得意とした。

IKKO風ではないですが、展覧会では他にも様々な美術用語が紹介されています。

日本美術に興味がある方、興味を持ってみたい方は、この機会にぜひ!

1位を目指して、ランキングに挑戦中!(現在7位です )

)

下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!

名画で体ものまね

先日、ネタ探しにバラエティ雑貨ショップに訪れた際に、こんなグッズを発見いたしました。

体でモノマネ 梅宮辰夫 SPO-001/ビバリー

まさかの本人公認。

しかも、3バージョン入り。

「このお面を、名画の顔の部分に当てたらどうなるかなぁ」

・・・・・てなわけで。

体ものまねの名画ver.を、勝手に考えてみました。

いつかは、本物の作品で実現させてみたいものです。

●ドミニク・アングル 《ルイ=フランソワ・ベルタン》

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

●ジャック=ルイ・ダヴィッド 《ベルナール峠からアルプスを越えるボナパルト》

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

●ドミニク・アングル 《ゼウスとテティス》

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

●東洲斎写楽 《大童山土俵入》

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

●円山応挙 《布袋図》

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

●俵屋宗達 《風神雷神図》

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

●ギュスターヴ・モロー 《出現》

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

●グスタフ・クリムト 《接吻》

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

●平櫛田中 《鏡獅子試作裸形》

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

個人的には、一番ラストがお気に入りです (笑)

1位を目指して、ランキングに挑戦中!(現在7位です )

)

下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!

木々との対話―再生をめぐる5つの風景

今年2016年に開館90周年を迎える東京都美術館。

それを記念して、“木々との対話―再生をめぐる5つの風景” という展覧会が開催されています。

展覧会のテーマは、「木と再生」。

木という素材で制作を続ける5人のアーティスト、

國安孝昌さん、須田悦弘さん、田窪恭治さん、土屋仁応さん、舟越桂さんの作品を紹介する展覧会です。

国際的にも活躍する彫刻家・舟越桂さんと、

(注:館内の写真撮影は、特別に許可を頂いております。)

現代美術展や芸術祭の常連組である須田悦弘さんに関しては、

さすがの安定感、といった印象。

それぞれ新作も観られて、ファンとしては嬉しい限りでした。

ちなみに、例によって、須田悦弘さんの作品のいくつかは、意外な場所に設置されています。

『ポケモンGO』 ばりに、東京都美術館内を探索する必要がありました (笑)

特に美術情報室内のどこかにある 《露草》 は、激ムズです!

頑張って、探してみてくださいませ。

さてさて、この手のグループ展というのは、

心惹かれる当たりの (?) 作家がいる一方で、そうでもないハズレの (?) 作家がいるものなのですが。

今回の展覧会に限っては、全員大当たり!

余すことなく面白かったです。

例えば、田窪恭治さん。

廃材の上に金箔を貼ることで、

気品すら漂うオブジェに生まれ変わらせる過去のシリーズ作品も良かったのですが。

やはり、インパクトが強かったのは、今回のための新作 《感覚細胞-2016・イチョウ》 です。

東京大空襲で被災しながらも、見事に復活した東京都美術館の大イチョウ。

その根元一帯に、コルテン鋼のブロックを敷き詰めたというインスタレーション作品です。

見慣れた景色が、一変。

それも、違和感を覚えるレベルではなく、

「あっ、ちょっと変わった?」 くらいの絶妙な変化でした。

いい感じのイメチェンです。

インパクトが強いインスタレーション作品と言えば、國安孝昌さんも。

天井高10メートルの展示空間を埋め尽くすように、

彼の代名詞とも言える木と陶ブロックを積み上げた作品が設置されていました。

何の心の準備もなく、いきなりこの光景が目に飛び込んできた時の衝撃は、計り知れないものがありました。

4tトラックに轢かれたのかと思いました。

それは言い過ぎかもしれませんが、ガツンとやられた気分です。

こんなとんでもないスケールの作品を制作した國安さんも、もちろんスゴいですが。

こんなとんでもないスケールの作品を制作することを許可した東京都美術館もスゴいです。

久しぶりに、シンプルに 「アートって、スゴい!」 と感銘を受けました。

今回最も心惹かれたのは、気鋭の木彫作家・土屋仁応さんの手によって生み出された作品たちでした。 土屋仁応 《森》(部分) 2012年 個人蔵 撮影:竹之内祐幸

土屋仁応 《森》(部分) 2012年 個人蔵 撮影:竹之内祐幸

可愛さと神聖さ、その両方の魅力を併せ持つ生き物たちに、思わず一目ぼれ。

どうしても、この子らを家に連れて帰りたくてなりませんでした。

土屋さんの展示空間は、ペットショップに匹敵するくらいに、立ち去り難かったです。

ちなみに、一番のお気に入りは、《豹》。

会期終了までに、何度か会いに行くと思います。

この作品の前に張り付いている男がいたら、僕かもしれません。

もし見かけたとしても、そっとしておいてあげてください (笑)

┃会期:2016年7月26日(火)~10月2日(日)

┃会場:東京都美術館 ギャラリーA・B・C

┃http://90th.tobikan.jp/exhibition.html

~読者の皆様へのプレゼント~

こちらの “木々との対話展” のペアチケットを、5組10名様にプレゼントいたします。

住所・氏名・電話番号を添えて、以下のメールフォームより応募くださいませ。

http://homepage3.nifty.com/art-teller/tony_contact.htm

(〆切は、8月10日。当選は発送をもって代えさせていただきます)

1位を目指して、ランキングに挑戦中!(現在7位です )

)

下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!

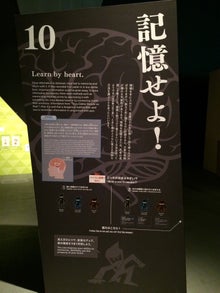

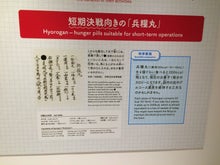

The NINJA -忍者ってナンジャ!?-

子どもから外国人までに大人気の 『忍者』 をテーマにした企画展 “The NINJA -忍者ってナンジャ!?-” が開催中。

こちらは、最新の史料研究や科学的なアプローチから 「真実の忍者」 の姿を明らかにし、

現代の生活にも生かせる忍者の知識や知恵を楽しく学ぼうという夏休みにピッタリの展覧会です。

展覧会のメインは、何といっても、日本科学未来館お得意のインタラクティブ・コンテンツ。

手裏剣を打つ (「投げる」 ではなく!) 体験や、

ジャンプ力を鍛える “ヒマワリ跳び越え” 体験、

さらには、バーチャル滝行体験など、

さまざまな忍者修行を体験することが出来ます

中には、五感を研ぎ澄ますための修行を体験するコーナーも。

これらの修行体験を、ガチで取り組んだら、

展覧会を観終わる頃には、ガチで忍者に近づいているかもしれません。

忍びの能力は、確実にアップしているはずです。

こうした修行体験も、もちろん楽しかったですが。

個人的には、忍者に関する数々のトピックを科学的な視点から紹介したコーナーが、

まるで 『所さんの目がテン!』 を見ているかのようで、非常に興味深いものがありました。

意外にも、忍者の術やアイテムは、

現代の科学から見ても、理に適っているものが多かったのですが。

忍者の携帯食 「兵糧丸」 に関しては・・・・・。

これ1つで、約50kcalにしかならないとのこと。

ブラックサンダーが1本110kcalなので、

携帯食に関しては、現代に軍配が上がりますね (笑)

さて、今回の展覧会は、忍者に関する歴史資料も充実しています。

忍術書 《正忍記》 をはじめ、

伊賀流忍者博物館蔵

伊賀流忍者博物館蔵忍者の服や、

ホンモノの手裏剣なども展示されていました。

それらの中には、柔らかい壁に穴を開ける 「坪錐」 なる道具も。

この時代から、ピッキングはあったのですね!

科学ファンだけでなく、歴史ファンにも嬉しい展覧会でした。

この夏、親子にオススメの展覧会No.1です。

1位を目指して、ランキングに挑戦中!(現在7位です

)

)下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!

江戸の博物学~もっと知りたい!自然の不思議~

“江戸の博物学~もっと知りたい!自然の不思議~” という展覧会。

「江戸の博物学」 に焦点を当てたユニークな展覧会で、

江戸時代の日本人による初めての本格的な本草書 《大和本草》 や、

『大和本草』 貝原益軒撰

『大和本草』 貝原益軒撰江戸・宝永6年(1709)刊 静嘉堂文庫蔵 【全期間展示】

日本初の本格的彩色植物図譜である 《本草図譜》 をはじめとする、

『本草図譜』(牡丹) 岩崎灌園撰

『本草図譜』(牡丹) 岩崎灌園撰江戸・天保15年(弘化元年・1844)頃 静嘉堂文庫蔵 【全期間展示】

博物学に関する江戸時代の貴重な書籍の数々が展示されています。

琳派や茶道具、仏像など、美術系の展覧会が続いていたので、すっかり失念しておりましたが。

静嘉堂文庫美術館は、もともとは静嘉堂 “文庫” 、

すなわち “図書館” であったことを、改めて実感する展覧会でした。

(とは言っても、狩野探幽の 《波濤水禽図屏風》 や渡辺崋山の 《遊魚図》 といった絵画作品も出展されていましたが)

展覧会のハイライトは何といっても、《日本創製銅版新鐫 天球全図》 です。

太陽や月、地球などの天体から、

『日本創製銅版新鐫 天球全図』 のうち「天球図」 司馬江漢撰

『日本創製銅版新鐫 天球全図』 のうち「天球図」 司馬江漢撰江戸・寛政8年(1796)頃刊 静嘉堂文庫蔵 【前期展示:6/25-7/18】

雪の結晶、蟻、ボウフラなどの虫までが紹介された、まさに 「The博物学」 な書籍。

『日本創製銅版新鐫 天球全図』 のうち「顕微鏡観物写真図」 司馬江漢撰

『日本創製銅版新鐫 天球全図』 のうち「顕微鏡観物写真図」 司馬江漢撰江戸・寛政8年(1796)頃刊 静嘉堂文庫蔵 【全期間展示】

一部木版もありますが、基本的には全て銅版画。

そこに、彩色が施されています。

描いたのは、司馬江漢。

江戸時代後期を代表する、洋風画家です。

200年以上も前の書籍とは思えないくらいに、正確な描写。

今現代でも十分に通用しそうなレベルです。

ただし、太陽だけは・・・。

『日本創製銅版新鐫 天球全図』 のうち「太陽真形」 司馬江漢撰

『日本創製銅版新鐫 天球全図』 のうち「太陽真形」 司馬江漢撰江戸・寛政8年(1796)頃刊 静嘉堂文庫蔵 【全期間展示】

使い倒したランチョンマットみたいな感じになっていました (笑)

個人的にもっとも印象に残ったのは、《鱗鏡》 。

こちらは、高松藩の家老であった木村黙老によって書かれた魚図鑑で、全263種の魚が紹介されています。

『鱗鏡』 木村黙老撰

『鱗鏡』 木村黙老撰江戸・嘉永6年(1853)写 静嘉堂文庫蔵 【後期展示:7/20-8/7】

『鱗鏡』 木村黙老撰

『鱗鏡』 木村黙老撰江戸・嘉永6年(1853)写 静嘉堂文庫蔵 【全期間展示】

さかなクンならずとも (?) 、「ギョギョッ!」 と声をあげたくなるビビッドさ。

こんなにも色が美しい状態で、保存されていただなんて!

・・・と思ったら、なんと今回が初公開とのこと。

ありがとうギョざいます。

1位を目指して、ランキングに挑戦中!(現在7位です

)

)下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!

新・無料で観れる 美術百選 《東京大神宮(東京都新宿区)》

芸術新潮 2016年 08 月号/新潮社

毎月連載を担当させて頂いている 『芸術新潮』 が、めでたく創刊800号を迎えました!

今号は、まるまる特別版 (そのせいで、僕らの連載はお休みw)。

日本全国10万社から厳選した100の神社が紹介されています。

国宝ハンターで訪れた神社もあれば、

今後、国宝ハンターで訪れなくてはならない神社もあり、

とても参考になる一冊となりました。

さすが、永久保存版とうたっているだけはあります。

その中で、国宝ハンターは一旦脇に置いておきまして、

新・無料で観れる 美術百選的に抑えておかなくてはならない神社の記事を発見。

運よく、都内だったので、早速行ってまいりました。

その神社とは・・・

飯田橋にある東京大神宮。

縁結びの関東最強パワースポットなのだそうで、

平日にもかかわらず、縁を求めていそうな (←偏見) 女性で境内は賑わっていました。

せっかく来たので、「いいご縁がありますように。」 と、

一応の参拝を済ませた後、いよいよお目当ての無料で観れる美術作品 《日本婚姻図史》 を。

こちらは、各時代の婚姻の様子を描いた全10点のシリーズで、

羽石光志や佐多芳郎といった当時の日本美術院 (院展) の重鎮が担当しています。

本殿の中に飾られているのだそうですが・・・・・中には入れません。

と、こんなこともあろうかと、お助けアイテムを持参。

Vixen(ビクセン) 単眼鏡 マルチモノキュラー 6×16 1121-04 スポーツ レジャ.../作者不明

ビクセンの単眼鏡です。

参拝している女性の横で、本殿の内部を単眼鏡で覗こうとしている怪しさ満点の僕。

こんなヤツに、絶対にいい縁が訪れるわけがありません。

いろんな角度から頑張ってみましたが、10点すべては観られません。

しかし、一番楽しみにしてた森田曠平の作品が観られて本望でした。

新・無料で観れる 美術百選 064 森田曠平 《婚礼の儀 桃山時代》

(↑右下の作品です)

ちなみに、森田曠平 (1916~1994) は、安田靫彦に師事した歴史画を得意とする画家。

描く女性は、もれなく目力が強いのが特徴です。

そして、もれなく小池栄子っぽい。

<無料で観れる美術 データ>

東京大神宮

住所:東京都千代田区富士見2-4

アクセス:○JR・東京メトロ有楽町線、南北線・都営地下鉄大江戸線「飯田橋駅」から徒歩5分

この美術室を盛り上げるワンクリックも、無料で出来てしまいます↓

ルーヴル No.9 ~漫画、9番目の芸術~

芸術の国・フランスにおいて、

「建築」「彫刻」「絵画」「音楽」「文学(詩)」「演劇」「映画」「メディア芸術」 に次いで。

9番目の芸術とされるのが・・・

「漫画」 ないしは、 「バンド・デシネ」

です。

(注 バンド・デシネとは、ベルギー・フランスを中心とした地域の漫画のこと。略称はB.D.)

世界最高峰の美術の殿堂・ルーヴル美術館も、漫画の芸術性に着目しており、

2005年には、現在も進行中のルーヴルBDプロジェクトをスタートさせました。

これは、フランス国内外の漫画家たちに、

ルーヴル美術館をテーマに自由に作品を描いてもらうというプロジェクトで、

漫画大国である日本からも、今までに荒木飛呂彦さんや松本大洋さんが参加しています。

そんなルーヴルBDプロジェクトを下敷きにした展覧会が、

森アーツセンターギャラリーで開催中の “ルーヴル美術館特別展「ルーヴルNo.9 ~漫画、9番目の芸術~」” です。

“バンド・デシネの巨匠”エンキ・ビラルや、 エンキ・ビラル/『ルーヴルの亡霊たち』

エンキ・ビラル/『ルーヴルの亡霊たち』

©Futuropolis / Musée du Louvre éditions 2012

『ジョジョの奇妙な冒険』 シリーズでお馴染みの荒木飛呂彦さん、 荒木飛呂彦/『岸辺露伴 ルーヴルへ行く』

荒木飛呂彦/『岸辺露伴 ルーヴルへ行く』

©LUCKY LAND COMMUNICATIONS / 集英社

『孤独のグルメ』 で知られる谷口ジローさんなど、 谷口ジロー/『千年の翼、百年の夢』

谷口ジロー/『千年の翼、百年の夢』

©TANIGUCHI Jiro – Futuropolis / musée du Louvre éditions / Shogakukan

ルーヴルBDプロジェクトに参加した漫画家たちの原画が、一堂に会しています。

さらには、この展覧会のためだけに描き下された有名日本人漫画家たちの作品も。

漫画ファンにはたまらない熱い展覧会となっています。

では、漫画に興味が無かったら楽しめないか・・・といえば、決してそんなことはありません!

(注:館内の写真撮影は、特別に許可を頂いております。)

ただ原画を並べただけの会場では無く、

まるで漫画の世界に入り込んでしまったかのように感じる演出が随所に!

このドラマチックな会場演出のおかげで、

そこまでマンガに詳しくない僕でも、なんかワクワクしっぱなしでした。

展覧会というよりは、体験型アトラクションのような印象です。

また、ルーヴル美術館やルーヴル美術館が所蔵する作品を紹介するコーナーも。

このあたりは、美術ファンにも刺さる展覧会となっています。

ルーヴル美術館×マンガ。

ルーヴル美術館のプロジェクトを通じて、マンガの芸術性の高さや表現の多様さを実感する、

逆に、展示されたマンガを通じて、長い歴史を持つルーヴル美術館の魅力に触れられる展覧会でした。

実際に会場を訪れるまで、どんな内容なのか、

いまひとつ想像がつかなかっただけに、いい意味で予想を裏切られて、楽しかったです。

とりあえず、この展覧会を訪れると、無性にルーヴル美術館に行きたくなります。

もしくは、ルーヴルBDプロジェクトの漫画を手に取って読みたくなります。

ルーヴル美術館に行って、漫画を読んで初めて完結する美術展なのかもしれません。

1位を目指して、ランキングに挑戦中!(現在7位です )

)

下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!

GeGeGe水木しげるの大妖界

2012年に台湾で、翌2013年には大阪で開催され、

計約58万人の来場者を記録した企画展 “体感妖怪アドベンチャー GeGeGe水木しげるの大妖界” が・・・ (C)水木プロダクション

(C)水木プロダクション

ついに、この夏、東京に上陸!!

池袋のサンシャインシティのワールドインポートマートビルで開催されています。

会期は、8月29日まで。

展覧会の始まりは、妖怪ではなく、

昭和・平成の世に妖怪を浸透させた大漫画家・水木しげるさんの紹介から。

さらに、そんな水木さんが生んだ鬼太郎に関するあれこれが紹介されています。

こちらには、『墓場鬼太郎』 の名シーン鬼太郎誕生瞬間の立体ジオラマもありました。

フラッシュを焚かなければ、会場内は写真撮影可能。

もちろん、このジオラマも。

それも含めて、水木しげるファンには嬉しい展覧会です。

続いては、水木さんの妖怪画をもとに、

立体物やパネルを用いて、日本各地の妖怪を紹介するコーナー。

かつて、日本各地には、いたるところに妖怪がいたのですね。

(今は、日本各地のいたるところにモンスターがいるようですが)

・・・・・と、ここまでの前半は、いわゆる展覧会らしい展示でしたが。

後半は、“体感妖怪アドベンチャー” の本領発揮!

座敷わらしたちが登場する 「妖怪屋敷」 に、

ぬりかべたちが待ち構える 「妖怪の森」 といった、 妖怪の森 「ぬりかべ」 (C)水木プロダクション

妖怪の森 「ぬりかべ」 (C)水木プロダクション

テーマパーク系の展示が続きます。

これらのコーナーには、仕掛けがいっぱい!

例えば、大かむろという妖怪の向かいにある、嫌な予感しかしない足跡。

ここに立ったら、絶対何かが起こるはず。

そうとはわかってはいますが、立ってみました。

「!!!!!」

あー、寿命がちょっと縮みました。。。

この他にも、さまざまな仕掛けが、心して挑んでくださいませ。

水木しげるさんの世界観が、立体的に楽しめる夏休みらしいイベントでした。

内容としては、体験テーマパーク寄り。

展覧会に行く感覚ではなく、お化け屋敷に行く感覚で訪れるのがベターです。

ちなみに、アトラクションだけでなく、お土産グッズも充実しています。

フードも充実していますよ。

1位を目指して、ランキングに挑戦中!(現在7位です )

)

下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!

再発見!ニッポンの立体

群馬県立館林美術館にやってきました。

この広い野原いっぱい・・・に、悠然と建つ美術館。

なんとも気持ちのいい建築です。

都心から館林駅まで、約1時間半。

駅から、タクシーで約10分かかりましたが。

はるばる来た甲斐がありました。

さて、そんな群馬県立館林美術館で、

現在開催されているのが、“再発見!ニッポンの立体” という展覧会。

その名の通り、ニッポンの立体をテーマにした展覧会です。

一言で、『ニッポンの立体』 と言っても、そのジャンルは多種多様。

土偶もあれば、

国内外で注目を集める根付もあり、

ここ数年、超絶リアルな牙彫でお馴染みの安藤緑山や、

同じく超絶技巧の陶芸家・宮川香山、

逆に、ゆるさが人気の円空仏もありました。

さらには、練馬区立美術館での大々的な初個展で話題になった野口哲哉さんをはじめ、

須田悦弘さんや棚田康司さんといった、現代アーティストの作品も取り揃えられていました。

予想以上のラインナップの豊富さ。

いい意味で裏切られた・・・というよりは、悪い意味で裏切られました (笑)

正直に言って、「なんでもアリ」 感が、ハンパなかったです。

店内に入ったら、壁一面にメニューが貼られていて、

「で、結局、何がオススメなの?てか、ここ何屋さんなの?」

というあの感覚に近いものがありました。

しかも、たちが悪いことに、

土偶に根付、安藤緑山、宮川香山、円空、野口哲哉さん…etc

ここ最近の展覧会で人気があったものを、取り揃えた感は否めません。

でも、ちょっとずつしか紹介出来ていないので、どれも魅力を深堀できていないという。。。

人気番組を寄せ集めたら何とかなるだろうと企画して、

結局、平均視聴率が7.7%しか取れなかった今年の27時間テレビに通ずるものがあります。

さらには、こんな 『ニッポンの立体』 も。。。

基本的に、面白いことは好きな僕ですが。

さすがに、この展示に限っては、悪ふざけのようにしか思えません (笑)

また、立体を紹介する展覧会なのに、ほとんどの展示ケースが壁に設置されており、

全方向から鑑賞できない作品ばかりだったことも、「なんだかなぁ」 という感じでしたが。

一番の 「なんだかなぁ」 は、この展覧会を通じて、

“ニッポンの立体とは何か?” という問いに対する答えが出ていなかったこと。

あまりにいろいろな立体が紹介されすぎていて、むしろ、問いがより深まった気がします。

『再発見』 する以前の問題でした。

とまぁ、展覧会全体としては、あれでしたが。

作品1点1点は面白いものが多いので、1ツ星。

ニッポンの立体に、罪はありません。

群馬県立館林美術館まで、はるばる来た甲斐があったと、行きは思っていましたが。

はるばる東京へ戻る帰り道の足取りは、重かったです。

1位を目指して、ランキングに挑戦中!(現在7位です )

)

下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!

10杯目 これが、ミュシャ丼だ!

俺は、今、モーレツに腹が立っている!

美術展の期間に合わせてレストランが提供する限定メニューってあるだろ?

あれは、何で、フレンチだとか、スイーツだとか、

女が喜ぶメニューばっかりなんだ?!

漢 [おとこ] が、そんなこじゃれたものを、食ってられるか!

漢なら、ガッツリと丼が食いたいんだ。

展覧会の期間に合わせて、アートな丼を誰か作ってくれ!

何、作らないだと?

なら、俺が作るしかないじゃないかっ!

そう。これが、漢のアート丼だ!

おかげさまで、今回で記念すべき10杯目を迎えることになりました。

意外にも、漢のアート丼ファンは多く、

「いつも楽しみにしています♪」 とか 「次は何を作るんですか?」 とか、

嬉しい言葉を頂く機会が多いのですが。

その際には、もれなく、

「でも、美味しそうじゃないですよねw」

という言葉もついてきます。

そこで、10杯目の今回は、見た目を重視!

盛り付けに全神経を注がざるを得ないアーティストをテーマに選びました。

その人物とは・・・・・

アール・ヌーヴォーを代表する画家アルフォンス・ミュシャ。

彼の作品世界をイメージして丼を作れば、

おのずと、見た目が華やかな美しい丼が誕生するはず。

もう誰にも、美味しくなさそうとは言わせません!!

さて、ミュシャの出世作にして代表作と言えば、《ジスモンダ》。

古代アテネを舞台にした恋愛劇 『ジスモンダ』 のために制作されたポスターです。

画面の中央に描かれているのは、誇り高き王妃のジスモンダに扮する舞台女優サラ・ベルナール。

このポスターは、当時大変な評判を呼び、それがきっかけで、

ミュシャは、サラのいわば 「座付きポスター作者」 のような存在となり、

それ以降も、サラのためのポスターを次々にデザインしていきました。

サラ・・・さら・・・皿?!

ということで、思い切って、今回はお皿に作っていこうと思います。

それも、ミュシャの作品をイメージして、縦長の。

皿の上に盛り付けてはありますが、

僕の中では、あくまで丼ですので、引き続き、よろしくお願いいたします (←?)。

丼と違って、皿は平面的。

ということは、ご飯も平面的に盛り付ける必要があります。

まずは、普通の丼に炊き立てのご飯を茶碗1杯分くらいよそい、

粉チーズ適量と、

醤油を数滴たらして、よく混ぜます。

フライパンでオリーブオイルを熱し、

お皿の形に合わせて成型したご飯を投入します。

(フライパンの大きさに合わせて、2等分しました)

片面をしっかり焼いたら、ひっくり返し、

もう片面も同じように焼き目がついたら、おやき風ごはんの完成。

それを、お皿に敷き詰めます。

色合いも、どことなくミュシャっぽいですが、

何よりも、平面的なところが、ミュシャっぽいです。

さぁ、この上に、さらにミュシャっぽいものを盛り付けていきましょう!

ミュシャと言えば、アール・ヌーヴォー。

なので、森永のぬーぼーを乗せることも、ちらっと考えたのですが、

ぬーぼーは、すでに販売されていないようなので、断念。

ダジャレに逃げず、アール・ヌーヴォーらしい食材を考えることにしました。

アール・ヌーヴォーの特徴は、植物的な曲線。

植物で・・・曲線で・・・そこに、ミュシャらしいキラキラ感もある食材と言えば・・・あっ!!

ということで、おやき風ご飯の上にめかぶをON。

さらに、そのセンターには、ミュシャの作品っぽく、女性をドーンと配したいところです。

そこで、「野菜の女王」 「白い貴婦人」 といった異名を持つ・・・

ホワイトアスパラガスをON。

《ジスモンダ》 が右手に持っている葉っぱをイメージして、枝付きのバジルもONしました。

今回は、まだまだ装飾にこだわります。

ミュシャの作品には、たびたび花が登場しますので、

食べれる花を、丼いっぱいに散らしてみました。

自分でいうのもなんですが、結構イイ感じなのではないでしょうか♪

さらにダメ押し。

ミュシャの作品には、たびたび星も登場しますので、

食べれる星を、丼いっぱいに散らしてみます。

「食べれる星=星たべよ」 を手に入れるべく、

近くのスーパーやお菓子屋さんを10軒以上巡ったのですが、ついぞ見つからず。

ぱりんこで代用。

こんな感じになりました。

・・・・・・・・・・・・。

星は、いらなかったなぁ。たぶん。

結局、見た目よりインパクトを重視してしまう僕なのでした。

ちなみに。

味は、意外や意外、ぱりんこのあまじょっぱさと食感が良いアクセントになっていました。

それなりに美味しかったので、ミュシャミュシャと食べてしまいました。

・・・・・おあとがよろしいようで (←?)。

料理ブログではなく、あくまで美術ブログのランキングに、ご協力をお願いします。

ポール・スミス展 HELLO, MY NAME IS PAUL SMITH

三菱一号館美術館の “PARIS オートクチュール” に、

ポーラ美術館の “Modern Beauty” に、東京都庭園美術館の “こどもとファッション” に。

今年2016年は、なぜかファッションの展覧会の当たり年。

そして、この夏、上野の森美術館でも、大型ファッション展が開催されています。

その名も、“ポール・スミス展 HELLO, MY NAME IS PAUL SMITH” 。

こちらは、イギリスを代表するファッションブランド、ポール・スミスの展覧会で、

ロンドンのデザイン・ミュージアムを皮切りに、ヨーロッパ各地を巡回し、満を持しての日本上陸です!

普段から、わりと頻繁にポール・スミスのお店は、立ち寄っているので、

正直なところ、「展覧会としてお金を払って、観るまでも・・・」 と思っていたのですが。

会場に展示されていたのは、ポール・スミスの記念すべき1号店の再現や、

ポールにとっての初めてのショールーム (なんと、ホテルのベッド!) の再現、

さらには、ポールの絵画コレクションや、

ポール頭の中を表現した映像インスタレーションなど、

ポールの頭の中(Inside Paul's Head)

ポール・スミスの店舗では、目に出来ないものばかりでした。

ポール・スミスの服は、展覧会のラストでようやく登場するにすぎません。

ポール・スミスというブランドの展覧会というよりも、

デザイナー、ポール・スミスのクリエイティブの秘密に迫る展覧会という感じでした。

ファッション展とデザイン展の両方を味わえる展覧会です。

ちゃんと展覧会としてお金を払って、観る価値のあるものでした。

7万個 (!) のボタンで作られたウォールや、

お馴染みのストライプ柄のローバー・ミニが観られたもの良かったですが。

何よりも良かったのは、音声ガイド。

自分の携帯でQRコードを読み取る仕組みとなっており、なんと無料で楽しめてしまうのです。

それも、松田翔太の声を。

「・・・・・でも、イヤホン持ってないや」 という方も、ご安心を。

来場者全員に、入り口でポール・スミス展オリジナルイヤホンが、もれなくプレゼントされます。

もちろんプレゼントなので、持ち帰れます。

この心配りで、ポール・スミスのファンになってしまいました。

いつも店舗を冷やかしているだけでしたが、次はシャツでも買おうかと思います (笑)

ちなみに、今回一番遊び心を感じたのが、こちらのマネキン。

イギリスジョークですね。

1位を目指して、ランキングに挑戦中!(現在7位です )

)

下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!

嶋本昭三展 -前衛の衝撃-

2012年に軽井沢にオープンした軽井沢ニューアートミュージアムに行ってきました。

白樺林をイメージした白い柱が特徴的な建築です。

その白い柱を、よーく見てみると、あのアーティストお馴染みの水玉模様が。

そして、美術館の中に入ると、あのアーティストお馴染みの立体作品がありました。

そう、こちらは、草間彌生さんをはじめ、

岡本太郎や井上有一といった国際的にも評価の高い日本の前衛アーティストを中心に紹介する美術館。

浮世絵に次ぐ、日本の “ニューアート” を発信していく美術館なのだそうです。

だから、軽井沢 “ニューアート” ミュージアム。

ここ最近出来たので、軽井沢 “ニュー” アートミュージアムと名乗っているのではありません。

さて、そんな軽井沢ニューアートミュージアムが、特に力を入れているのが、

「GUTAI」 の名で世界的に人気急上昇中の 「具体美術協会」 の作家たちです。

(「具体美術協会」 が何なのか具体的に知りたい方は、こちらの記事を参照くださいませ→“「具体」―ニッポンの前衛 18年の軌跡”)

現在は、「具体美術協会」 の創立メンバーの一人である嶋本昭三の回顧展が開催中。

こちらは日本初となる嶋本昭三の大規模な回顧展です。

嶋本昭三の名は、日本でこそ、あまり知られていませんが、

海外 (特にイタリア!) では、多くの人にその名を知られているのだとか。

1998年にロサンゼルス現代美術館で開催された “戦後の世界展” では、

ポロック、ジョン・ケージ、フォンタナと共に世界4大アーティストとして紹介されたほどの人物。

実は、相当スゴいアーティストなのです。

そんな嶋本昭三の代名詞ともいえるのが、「ビン投げ」 アート。

塗料を詰めたビンを画面に投げつけ、

塗料やビンの破片が飛び散ることで完成する迫力満点のアート作品です。

今回の展覧会には、初期の 「ビン投げ」 から、

晩年近くの 「ビン投げ」 まで、数多くの 「ビン投げ」 作品が紹介されています。

変遷をたどれる貴重な機会といえましょう。

(注:僕には、そこまで大きな変遷を感じ取れませんでしたがw)

ちなみに、実際に、嶋本昭三が 「ビン投げ」 アートをしている様子は、こちら↓

想像していたよりも、激しい制作スタイルです。

アスリートのように見えなくもありません。

それが原因で、「ビン投げ」 アートに、ドクターストップがかけられる日が。。。

しかし、嶋本昭三は、それで終わってしまうような男ではありません (←?)。

新たな 「ビン投げ」 アートの制作スタイルを思いつくのです。

その様子が、こちら↓

ここまで突き抜けてぶっ飛んでいると、もはや感動すら覚えます。

さすが、世界が認めた天才アーティストです。

この他にも、魚拓のように裸の女性に墨を塗って紙に転写した 「女拓」 や、

スキンヘッドの自分の頭に直接絵を描いたり映像を投影する 「スキンヘッドアート」 など、

『芸術とは、人を驚かせることである。』 という宣言通り、

驚きのあるアート (驚きしかないアート?) を、生涯発表し続けた嶋本昭三。

この唯一無二の世界観は、一見の価値ありです。

軽井沢は避暑地と聞いていましたが、嶋本昭三展は熱いです。

ちなみに、嶋本昭三は 「メールアート」 の活動にも力を入れていたようで、

嶋本本人が送った作品や、世界中のメールアーティストが嶋本に送った作品も紹介されていました。

(メールアート…郵便という手段を通してアートを見て欲しい相手に直接送りつける行為のこと)

その中には、こんなメールアート作品も。

切手を貼った干しだこを、嶋本に送った人も、かなりのツワモノですし、

人にこういう作品を作らせる何かを持っていた嶋本昭三もツワモノですが。

一番のツワモノは、こんな悪ふざけみたいなモノを、

受け取り拒否することもなく、ちゃんと送り届けた日本の郵便局のみなさまです (笑)

1位を目指して、ランキングに挑戦中!(現在7位です )

)

下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!

現代陶芸・案内(ガイド) 洗練・華麗・増殖 ―進化するフォルム

茨城県陶芸美術館に行ってきました。

こちらは、陶芸の町として知られる笠間市に、

2000年にオープンした東日本では初となる陶芸を専門に扱う美術館です。

そんな茨城県陶芸美術館で、現在開催されているのが、

“現代陶芸・案内(ガイド) 洗練・華麗・増殖 ―進化するフォルム” という展覧会。

前半では、八木一夫 (1918~1979) や、

八木一夫 《曲》 1964年 岐阜県現代陶芸美術館蔵

加守田章二 (1933~1983) といった陶芸界のレジェンドたちの作品を通じて、

加守田章二 《曲線文扁壺》 1970年 岐阜県現代陶芸美術館蔵

現代陶芸の流れを、ざっくりと、でもピンポイントに紹介。

まさに現代陶芸の教科書のような、ガイドブックのような展覧会です。

後半では、新里明士さん (1977~) や、

新里明士 《光水指》 2011年 個人蔵

五味謙二さん (1978~) をはじめとする、

五味謙二 《彩土器》 2013年 岐阜県現代陶芸美術館蔵

現在活躍中の陶芸界のニューウェーブ、

ないしは、ネクストブレイク陶芸家たちの作品が紹介されています。

陶芸界の “今” を徹底ガイドする展覧会という感じでした。

総勢100人近くの陶芸家の作品を観ることが出来て、

なおかつ、オールカラーのわかりやすいパンフレットまで戴けて、

何とも、お得な展覧会。

陶芸好きな方はもちろん、陶芸ビギナーな方にもオススメの展覧会です。

さてさて、今回の展覧会を鑑賞して、

何よりも印象に残ったのは、女性の陶芸家たちの活躍ぶり。

田中知美 《ある夜の出来事》 2014年 当館蔵

特に男女差別をしているわけではないのですが、

なんとなく、“陶芸家は男性の仕事” と思っていました。

しかし、今は、女性陶芸家はそう珍しい存在ではないようです。

男女比半々くらいでした。

しかも、なんなら女性陶芸家の作品のほうが目立っていた感さえあったほどです。

確かに、よく考えてみれば、森泉がDIYをする時代。

女性の力は、日に日に増しているようです。

こんなマシーン (?) もあるようですし↓

藤井実佳 《女子力増殖マシーン》 2014年 個人蔵

1位を目指して、ランキングに挑戦中!(現在7位です )

)

下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!

素晴らしきミュージアムショップの世界 商品番号109

本日は、軽井沢ニューアートミュージアム、

愛称KaNAMのミュージアムショップで見つけた商品をご紹介いたします。

こちらは、一見すると、納豆にしか見えませんが。

納豆っぽいパッケージに入ったクリップ。

その名も、金色納豆くりっぷ (¥530) です。

ためしに、ご飯の横に置いてみると、この通り。

納豆にしか見えません。

でも、ご飯のお供にはなりません。

本物の納豆の容器の中に入っていたのは、

納豆カラーをイメージした金色のクリップと、ネギをイメージした緑色のクリップ。

なかなかの芸の細かさです (笑)

さて、気になるのは、こちらの小袋。

“さすがに、本物のタレは入っていないよなぁ・・・”

そう思いつつ、何気なくクリップに近づけてみた次の瞬間です。

「!!!!!」

クリップが、ねばねば~っとくっついてくるではないですか!

そして、

ねば~る君のように、伸びるではないですか!

・・・・・と、ちょっとだけ楽しくなりましたが。

あくまで、ちょっとだけでした (笑)

これ以上、この金色納豆くりっぷでネタを広げるのは難しそうです。

(↑粘れませんでした)

1位を目指して、ランキングに挑戦中!(現在7位です )

)

下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!

宇宙と芸術展

森美術館で開催中の “宇宙と芸術展:かぐや姫、ダ・ヴィンチ、チームラボ” に行ってきました。

こちらは、タイトルずばり、『宇宙と芸術』 をテーマにした展覧会で、

仏教の宇宙観を表した 《曼荼羅図》 に始まり、日本最古のSF 『竹取物語』 を描いた 《竹取物語絵巻》 、

ガリレオ・ガリレイの書籍や天才ダ・ヴィンチが描いた天文学手稿、本物の隕石、

さらには、森美術館らしく、宇宙に関する現代アート作品まで。

古今東西、様々なジャンルのアイテムが展示されています。

その数、実に約150点。

ボリューミーな展覧会です。

とても楽しい展覧会でした。

期待を裏切ることもありませんでした。

ただ、率直に言えば、数年前に同じく森美術館で開催された “医学と芸術展” の 「二匹目のドジョウ」 感は否めません。

どんな展覧会なのか、どんな展示品があるのか、

いい意味で想像がつかなかった “医学と芸術展” と比べてしまうと、

今回の “宇宙と芸術展” に関しては、ある程度、想像がついてしまいました。

そして、その想像の範疇内に収まっていました。

宇宙に果てはないですが、宇宙をテーマにした展覧会には 「果て」 があるようです。

今回出展されていた作品の中で、特に印象に残ったのは、空山基さんの 《セクシーロボット》 。

「未来感ハンパねぇ!」 な作品です。

くわえて、セクシー感もハンパなかったです。

ただ、冷静になって考えてみると、そこまで宇宙感はなかったです (笑)

C-3POっぽいってこと?

また、パトリシア・ピッチニーニの 《ザ・ルーキー》 もインパクト大。

宇宙人のような謎のクリーチャーの赤ちゃん。

目だけはカワイイですが、あとは、そうでもないです。。。

てか、まぁまぁキモイです。

キモ9:カワイイ1のキモカワイさ。

ちょっとアルフに似ている気もします。

個人的には、メゾンエルメスでの展覧会で目にして以来、

久しぶりにローラン・グラッソの作品と再開を果たせたのは嬉しい限り。

ただし、彼の作品が3点も出展されており、

そのどれもが、メゾンエルメスでの展覧会で初披露されていたものでした。

使いまわし感、ハンパねぇです (笑)

使いまわしと言えば、チームラボの作品も。

2年前の日本科学未来館の大々的なチームラボ展で披露された、

《追われるカラス、追うカラスも追われるカラス、そして分割された視点−Light in Dark》 が出展されています。

この作品に関しては、今回の森美術館での展示空間のほうがフィットしていた印象。

より浮遊感を味わうことが出来ました。

スペーストラベルしている気持ちになれること請け合いです。

1位を目指して、ランキングに挑戦中!(現在7位です )

)

下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!

The Power of Colors 色彩のちから 展

菊池寛実記念 智美術館で開催中の “The Power of Colors 色彩のちから 展” に行ってきました。

こちらは、美術館の創立者である菊池智さんが長年にわたって蒐集した現代陶芸のコレクション、

菊池コレクションの中から、「色彩のちから」 をテーマにセレクトされた作品を紹介する展覧会です。

(注:館内の写真撮影は、特別に許可を頂いております。)

さてさて、この菊池コレクション。

陶芸の世界においては、ある意味で伝説的なコレクションなのです。

今から遡ること、約30年。

アメリカを代表するスミソニアン博物館で、

(当時の) 日本の現代陶芸を紹介するアメリカ初の展覧会が開催されました。

この展覧会は、のちにヴィクトリア&アルバート博物館にも巡回するほどの成功をおさめます。

それがきっかけで、アメリカとヨーロッパで、日本の現代陶芸ブームが起きることに。

そして、何を隠そう、その展覧会で紹介されていたのが、菊池コレクションだったのです。

そんな伝説の菊池コレクションが、まとまった形で公開されるのは、かなり久しぶりとのこと。

作品によっては、2003年の開館記念展以来、実に13年ぶりに出展されているものも。

この貴重な機会を逃す手はありません!

今回の出展作品の中で、特に惹かれたのは、三代 德田八十吉の 《耀彩鉢〈黎明〉》 です。

三代 德田八十吉 《耀彩鉢〈黎明〉》 1986年 径45.6㎝ (撮影:尾見重治、大塚敏幸)

これまでに、やきものに限らず、色彩が豊かな作品を数多く目にしていますが。

《耀彩鉢〈黎明〉》 の色彩の美しさは、それらを上回っていました。

4Kと8Kくらいの差があります。

ちなみに、こちらの 《耀彩鉢〈黎明〉》 は、三代 德田八十吉の作品シリーズの中で、唯一の具象作品とのこと。

趣味である海釣りをしていた際に目にした日の出の美しさに感動し、その情景を表したのだそうです。

確かに、言われてみれば、そういう情景に見えてきました。

うっすらと海面に赤い色があるのは、海面に映った太陽を表しているのですね。

天地無用な作品です。

また、菊池コレクションの中核をなす藤本能道作品の数々も、もちろん出展されています。

(藤本能道に関して詳しく知りたい方は、こちらの記事に→藤本能道 色絵に生きる)

代表的な作品の数々が出展されていて、ミニ藤本能道展のよう。

藤本ホワイトの世界を存分に味わえますので、藤本能道ファンは必見です。

個人的にお気に入りなのは、最後の展示室。

深見陶治さんの作品のバックに展示されていたのは、

写真家・六田知弘氏による那智の滝のモノクローム写真でした。

この取り合わせが、絶妙なマッチングを見せています。

だんだんと、深見陶治さんの作品が滝のように見えてきました。

動きすら感じられてきました。

なんとも不思議な鑑賞体験。

滝に打たれたような衝撃がありました。

1位を目指して、ランキングに挑戦中!(現在7位です )

)

下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!

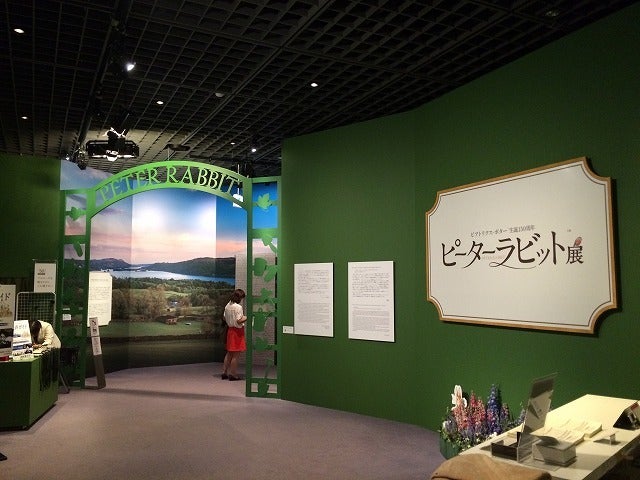

ビアトリクス・ポター生誕150周年 ピーターラビット展

今年2016年は、ピーターラビットの生みの親ビアトリクス・ポターの生誕150年の節目の年。

ビアトリクス・ポター肖像写真 Courtesy of the Victoria and Albert Museum

それを記念して、現在、Bunkamura ザ・ミュージアムでは、

“ビアトリクス・ポター生誕150周年 ピーターラビット展” が開催されています。

(注:館内の写真撮影は、特別に許可を頂いております。)

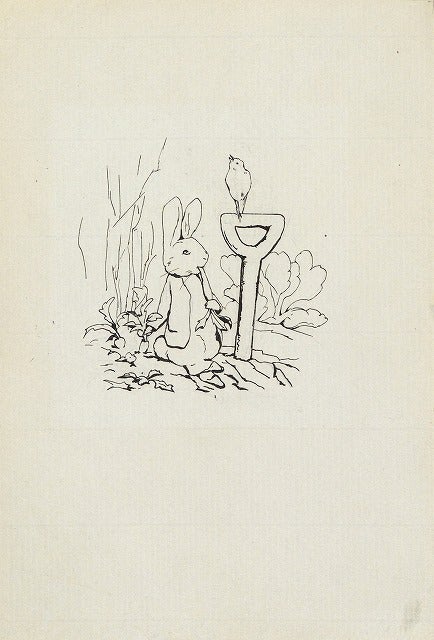

展覧会の目玉は何といっても、私家版、つまり自費出版された 『ピーターラビットのおはなし』。

ビアトリクス・ポター 《私家版『ピーターラビットのおはなし』》 英国ナショナル・トラスト所蔵

その貴重な原画です。

1点2点が来日するだけでも、十分にスゴいことなのですが。

今回は、なんと全44点フルセットで来日しているのです。

このようにまとまった形で公開されるのは、日本で初めてとのこと。

そんな貴重な原画の数々との初対面。

飛び跳ねるように、会場へと足を運びました。

その率直な第一印象は・・・

「地味~!モノクロで地味~!」

僕の知ってるピーターラビットは、カラフルでモフモフなイメージ。

しかし、『ピーターラビットのおはなし』 第一号にあたる私家版は、モノクロで出版されたとのこと。

カラフルでモフモフなイメージとは、真逆でした。

ただ、最初こそ、モノクロのピーターラビットに戸惑ってしまいましたが。

ビアトリクス・ポター 《私家版『ピーターラビットのおはなし』の挿絵のためのインク画》 英国ナショナル・トラスト所蔵

よく見ていると、だんだんと愛らしく思えてきました。

動きすら感じられてきました。

《鳥獣人物戯画》 に近いものを感じます。

さて、私家版 『ピーターラビットのおはなし』 の原画以外にも、

ビアトリクス・ポターによる他の絵本の原画の数々も初来日しています。

こちらは、カラフル。

僕らのよく知るビアトリクス・ポターの作品世界を堪能することが出来ました。

これらの貴重な原画も、もちろん素晴らしかったのですが。

それ以上に素晴らしかったのが、ピーターラビットの世界観にこだわった会場作り。

ここが、Bunkamura ザ・ミュージアムであることを忘れてしまうくらい細部までこだわり抜かれています。

特に驚かされたのが、ビアトリクス・ポターの家の再現!

ここまで、やり切ってしまうとは。

御見それしました (←?)。

展覧会はまだ始まったばかりですが、早くも終わるのが惜しいと感じています。

特に文句のつけようがない展覧会だったのですが。

あえて一つだけ言うとするならば、

ディーン・フジオカが音声ガイド中に、ちょいちょい流暢な英語を披露 (?) していたこと。

若干イラッとしました (←イケメンに対する嫉妬も込みで) 。

さて、ピーターラビットと言えば、グッズ。

今回の展覧会でも、たくさんのグッズが販売されています。

それだけに、グッズ売り場が普通の展覧会のよりも、スペースが広かったです。

売る気満々です (笑)

オリジナルグッズも多数ありました。

そんな数あるグッズを制して、何よりも可愛かったのが、展覧会の図録。

ジャケ買い必至です。

今年はまだ5か月残っていますが、“図録・オブ・ザ・イヤー” を贈呈したいくらいです。

そんな賞はないですけど。

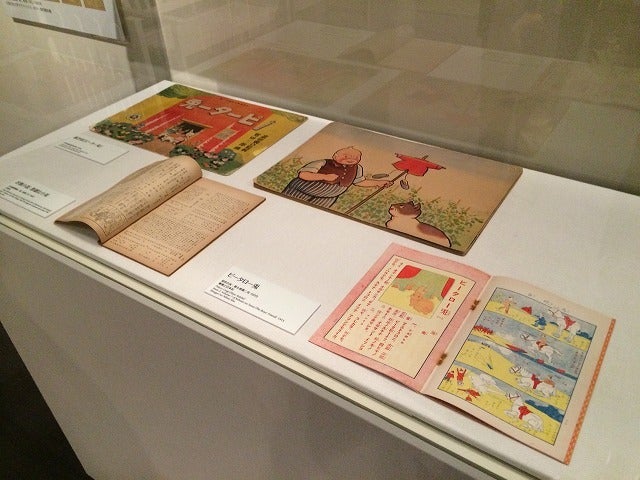

最後に、個人的に印象に残った展示品を。

日本で紹介された初期の 『ピーターラビット』 の数々です。

いわゆる、パチモンの (笑)

どれもヒドかったですが、「ピータロー兎」 のヒドさたるや・・・。

冒頭の文章は、こんな感じでした。

「昔 アルトコロニ、太郎 二郎 三郎 ピータ郎トイフ、四ヒキノ兎ガ、

砂山ノ大キナ 松ノ木ノ ネモトニ オ母サント イツショニ 住ンデ井マシタ」

太郎、二郎、三郎と来て、ピータ郎って!そこは、四郎だろ!

腹違いの子どもである可能性が高いです。

1位を目指して、ランキングに挑戦中!(現在7位です )

)

下のボタンをポチッと押して頂けると嬉しいです!